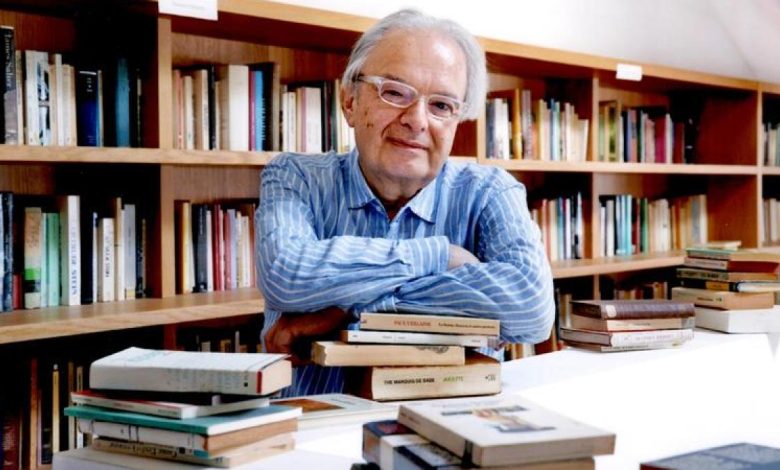

الأديب الإيطالي باولو فاليزيو.. عن رواية “مملكة الألم” وأشعار لحظة غزة الطويلة

بمجرد صدور طبعة ثانية محدودة منها في شهر أبريل/نيسان من هذا العام، سارعتُ لإدراج رواية “مملكة الألم” لباولو فاليزيو في ترشيحاتي لمكتبة (لغة – العالم) التي تعكف المؤسسة الأهم في العالم لتعزيز اللغة الإيطالية “دانتي أليغييري” على إنشائها بمقرها في روما، حيث ستكون مخصصة بشكل كامل للكتب الإيطالية ذات الصبغة العالمية. وكعضو في اللجنة الاستشارية للمؤسسة، بدعوة من أمينها العام مؤرخ الفن أليساندرو مازي، لم يكن من الممكن أن تسقط جوهرة فنية كـ”مملكة الألم” من قائمتي.

والأمر يتعلق برواية شعرية فريدة صدرت في طبعتها الأولى عام 1983 عن دار سبيرالي بميلانو، وكانت الرواية الثانية لفاليزيو (1939) بعد “مشفى منهاتن” (1978)، حيث سبقها عدد من الأعمال الشعرية والنقدية للكاتب الذي يُعدّ اليوم واحدا من بين أبرز أدباء إيطاليا المعاصرين بعد العشرات من الإصدارات ومسيرة مهنيّة حافلة أمضاها في تدريس الأدب الإيطالي بين جامعات هارفارد (1968 ـ 1973) ونيويورك (1973 ـ 1975) وييل (1975 ـ 2004) وكولومبيا (2004 ـ 2013) حيث يحمل إلى الآن لقب أستاذ فخري في جامعة كولومبيا، ويدير مركز دراسات “CSSV” بمدينة بولونيا الإيطالية كما يدير مجلة “Italian Poetry Review” التي تصدر باللغتين الإيطالية والإنجليزية .

ولعل اللافت في الطبعة الثانية من “مملكة الألم” (منشورات ديا فوريا، 2024) وهي عمل يقع في 260 صفحة من القطع المتوسط أنها تضمّنت تنقيحا وحيدا في صفحة 24 أشار له الكاتب في تنويه استهلّ به الطبعة الجديدة، وتمثل في استبدال مقطع من خطاب يوم السقيفة لأبي بكر الصدّيق (رضي الله عنه): “نحن عِترة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيضته التي فقئت عنه…” بنص مستلهم من آيات من سورة الصافات من القرآن الكريم. ليكون هذا هو الاختلاف الوحيد بين الطبعتين الأولى والثانية من الرواية.

وبالرغم من أن اللطائف ذات الصبغة الأنثروبولوجية للعمل تتوزع بشكل أساسي بين الثقافتين الإيطالية والأميركية فإن الرواية حوت في طياتها انفتاحات مهمة على الثقافة العربية والإسلامية.

ولا نعثر في رواية فاليزيو -كما يلاحظ الناقد الإيطالي فابيانو غريتي الذي وضع تصدير العمل- على أي “روحانية أو مكون ديني بشكل واضح وملموس” سوى الفصل الأول والختامي من الرواية وكأنهما قوسان تُفتح عليهما الرواية بأكملها ثم تُغلق.

ليعمد فاليزيو إلى الإغراق في التفاصيل الدنيوية الدقيقة لوصف حيوات شخصيات العمل الثلاث الذين لا يربط بينهم الكثير ولا نعرف عنهم سوى مشاعر هاربة وصور خاطفة ولقاءات مقتضبة.

كل ذلك ضمن هيكيلية أسلوبية معقدة تطبع أسلوب الحركة الطلائعية في الأدب والتي ميزت سنوات الثمانينيات. والمفارقة هي أن الرواية بأسرها كتبها فاليزيو -كما يذكر هو نفسه في كلمة الغلاف- “كرد على الأدب “الطلائعي” لتلك السنوات، وهي نوعية من الأدب (…) لم أشعر بأي رغبة في الاصطفاف معها”، يقول الكاتب.

اليوم التقينا الأديب الإيطالي باولو فاليزيو لمناقشة الرؤية الاستشرافية التي حملتها روايته، وكذا المتغيرات الثقافية التي نعيشها في عالمنا اليوم على ضوء اللحظة السياسية الحاسمة التي يحياها العالم لاسيما في غزة وانعكاساتها على المشهد الأدبي العالمي.

-

ما الذي يعنيه للكاتب إعادة نشر رواية صدرت له قبل 4 عقود؟ كيف عشت تجربة تحرير العمل بعد كل هذه السنوات؟

لقد كانت تجربة غريبة ومثيرة. فقد كان الاتفاق مع الناشر (وهو صاحب دار نشر تجريبية صغيرة لكن شجاعة) يقضي بإعادة إنتاج الرواية كما صدرت تماما، ووافقتُ على ذلك.

لكنني أخذت راحتي في إدراج سلسلة من التعديلات الأسلوبية الصغيرة، والتي أدّت في رأيي إلى تحديث أسلوب النص قليلا دون إحداث تغيير جوهري عليه بأي شكل من الأشكال؛ وقد عملت على ذلك لفترة طويلة. ولكن لدهشتي، لم يتعامل الناشر بمرونة مع هذه التغييرات، ورفَضها، لأنه يريد الرواية تماما كما نُشرت أول مرة (طبعا باستثناء الأخطاء المطبعية).

بعد لحظة الارتباك الأولية، اعتبرت أن فكرة الإيغال في الوفاء هذه هي في نهاية المطاف جزء من الطبيعة التجريبية للمشروع بأكمله، وشرعتُ في العمل مجددا، بمحو جميع التعديلات التي اشتغلتُ عليها بعناية وبصبر.

وفي النهاية، أثبتت تجربة “الترميم” الشامل هذه (كما قلت) أنها مثيرة؛ بمعنى أن النص، الذي عاود الظهور سليمًا منذ عام 1983، كان بمثابة إعادة اكتشاف حقيقية (وغريبة مثل كل عمليات إعادة الاكتشاف): أي أنه ظهر لي كنص “جديد” فعلا.

النص الشعري لا يمكن أن يحل محل النص الديني، ولكنني في المقابل لا أقصد الإيحاء بوجود نوع من التنافس بين هذين النوعين من النصوص؛ فالأمر يتعلق بتجارب مستقلة، ولكنها مع ذلك يمكن أن تتعاون مع بعضها بطرق معينة

-

في الطبعة الأولى من الرواية نقرأ على الغلاف أننا حيال “تجليات روحية مخنوقة”، وفي “يوميات التحرير” (وهو ملحق مثير ألحقتَه بالطبعة الثانية من الرواية) حدثتنا عن تعمد كتابة هذه الرواية على طريقة الشعر من خلال نظمها على شكل أبيات “وكأن المسافات بين الأبيات ستمنح القارئ التهوية التي يحتاجها في نص خانق”.

في المقابل يلاحظ فابيانو غريتي في تصدير الطبعة الثانية كيف أنك فتحت وأغلقت نصك على إشراقات دينية، بعد أن تعمّدت تجفيف بقية الفصول من أي إشارات روحية وجعلتنا نحاول أن نتلمس في الرواية أي خيط يمكن أن يربط بين مشاهد العمل لكن عبثا.

هل قصدت اتباع هذه الإستراتيجية السردية للتأكيد على أن النص الشعري لا يمكن له مهما كان أن يعوض النص الديني الذي يعطي مغزى للشخصيات التي تتحرك داخله شئنا أم أبينا، ومنه مغزى لحياة الإنسان بالمطلق وهو ما لا يفعله النص الشعري بالضرورة؟

وهنا يحضرني الشاعر الإيطالي دافيدي روندوني حين يقول إن “تحويل الفن إلى شيء يشبه “الصلوات العلمانية” له عواقب وخيمة (…) منها ما أصبحنا نراه اليوم من شعراء يقدمون أنفسهم وكأنهم كهنة”.

في الواقع “التجليات الروحية المكبوتة” تتخلل كافة أرجاء الرواية. فالأمر لا يتعلق بالبحث عن خيط مشترك، بل بالأحرى (كما كتبتُ سابقا، وأكتب مجددا) إدراك “أن المقدس يظهر حصرا في عالمنا اليوم بشكل مجتزأ وعلى هيئة مُزرية”؛ وفي هذا المقام، استطردت قائلا إن مملكة الألم “تصف حالة من البؤس والجمال لا ينفصلان عن بعضهما لهذا الحضور المقدس (في حالة من النبل اليائس والغريب)”.

وأنا أتفق مع روندوني في أن النص الشعري لا يمكن أن يحل محل النص الديني، ولكنني في المقابل لا أقصد الإيحاء بوجود نوع من التنافس بين هذين النوعين من النصوص؛ فالأمر يتعلق بتجارب مستقلة، ولكنها مع ذلك يمكن أن تتعاون مع بعضها بطرق معينة.

-

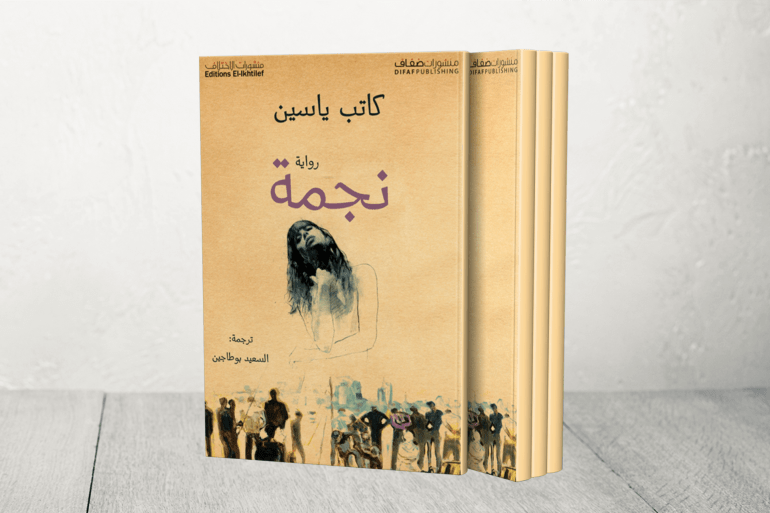

ذكرتني روايتك من حيث شِعريتها والموقف الأدبي الذي تختزنه برواية “نجمة” للكاتب الجزائري كاتب ياسين الذي اشتهر بمقولة: “أنا أكتب بالفرنسية حتى أقول للفرنسيين إنني لست فرنسيا”.

وفي روايتك اعتمدت أسلوب الأدب الطلائعي، ولكنك أكدت أنها عمل يأتي “كرد على الأدب الطلائعي”.

في المقابل تؤكد ضمن يوميات التحرير أنك لم تكن تدرك أنك بصدد كتابة عمل سيعتبر ردا فكريا على تيار ثقافي كان شائعا في تلك الحقبة.

هل يمكن أن نكتب عملا ثوريا دون أن ندرك ذلك؟ أم أن أي عمل ثوري هو عمل واعٍ بالضرورة؟

أنا ممتن لكِ لأنك عرفتني على تلك الرواية التجريبية الرائعة “نجمة” لكاتب ياسين. ولاحظي أنني للمرة الثانية أستخدم مصطلح “تجريبي”، الذي أفضله على مصطلح “الطليعي” لأن الأخير معرّضٌ أيضًا لتقلبات الموضة والغموض الزمني.

لقد قرأت وأعجبت بل وأحببت العديد من الأعمال التي تندرج ضمن ما يسمى بالأدب الطلائعي شعرا ونثرا. لكنني لم أشعر برغبة في الاصطفاف معه، وذلك لسببين أساسيين لم أفصح عنهما سابقا وسأكشف عن هذا للمرة الأولى هنا:

- أولا، بسبب إصراره على الشكل.

- وثانيا استبعاده العنصر المقدس.

هذا يعود بنا إلى السؤال السابق وسأحدد كلامي هنا لأنه ربما لم يكن واضحا بما فيه الكفاية في إجابتي السابقة: استبعاد العنصر المقدس يقيّد العمل الأدبي من وجهة نظر شعرية وأدبية (وبالتالي فإن اعتراضي على هذا الاستبعاد ليس عقائديا أو لاهوتيا)؛ بل أقول إن استبعاد المقدس يقيّد ويقوّض العمل الأدبي لأنه يُضحّي تحديدا بالكثير من الزخم الرمزي والمجازي الذي تتضمنه أي سردية (في النثر كانت أم في الشعر).

أما بالعودة إلى “نجمة”، فالمذهل هو الفرق بين الأسلوبين التجريبيين لنجمة ومملكة الألم. فنثر ياسين ثري جدًا (يكاد يكون باذخا)، يغمره جوّ من الاستعارات والصور كما لو كنا حيال نهر متدفق؛ عكس حالتي الأكثر تواضعًا، كما لاحظتِ من خلال استخدامكِ مفردة “تجفيف” النص الذي عمدتُ إليه في الرواية.

وفي هذا الصدد، أنا أود أن أتوقف أكثر أمام فكرة الكتابة التجريبية. عن نفسي أنا أؤمن (كما يقول الشاعر العظيم غوتفريد بن في مكان ما) بـ”النثر المطلق” بالمعنى الأصلي للكلمة اللاتينية “مطلق” (absoluta)، أي متحرر من كل قيد: نثر متحرر من قيود الاستمرارية السردية، من التفكير المنهجي المجرد، من الحدود الصارمة بين ما يسمى نثرا وما يسمى شعرا.

ومملكة الألم بهذا المعنى هي رواية شعرية، أي رواية تتحول فيها الجملة السردية أحيانا إلى بيت شعري يطفو على هواء الصفحة، وهي بذلك ليست “قصيدة ـ رواية” أو “قصيدة روائية”

-

وجدت نفسي وأنا أقرأ روايتك أقف مطولا عند كل مدينة عربية أتيت على ذكرها من القدس إلى القاهرة، ولم أقم بذلك على نحو غريزي بسبب موروثي الثقافي والعرقي فحسب، لكن لأن الإهداء المسجل بأحرف صغيرة في بداية عملك كان قد أثار فضولي بشدة:

“إلى أبي جيرمانو إيجيديو فاليزيو، المقاتل خلال الحرب العالمية الثانية وأسير الحرب لمدة 4 سنوات في الصحراء المصرية”…

هل ترغب في أن تحدثنا عن هذا الملمح من تاريخك العائلي؟ وهل صنع لك علاقة خاصة مع جغرافيتنا؟

ذلك الإهداء كان مجرد تعويض صغير ومتأخر لأبي. والدي (الذي لم أره قط في السنوات الخمس الأولى من حياتي إلى غاية عودته من الأسر) لم يكن يحب الحديث عن تلك السنوات، وهذا أمر مفهوم، لكن ما ندمت عليه فيما بعد هو عدم إصراري بكل محبة على أن يخبرني بشيء عن تلك السنوات، وكانت النتيجة هي أنني لا أعرف ما يكفي عنه، وعن جوّانيته الأشد عمقا. ولسوء الحظ، فإن هذا الفصل من حياته قد أغلق، إذا جاز التعبير، دون أن ينفتح.

هناك فصل من حياتي درست فيه اللغة العربية، وكان ذلك خلال سنواتي الأخيرة في جامعة هارفارد، قبل الانتقال إلى جامعات أخرى، وهي سنوات السبعينييات التي كتبت فيها روايتي الأولى التي لم تُنشر بعد. وفيها درست اللغة العربية ضمن دورات جامعية ومع مدرّسة خاصة، ثم أمضيت شهرًا في القاهرة، أقرأ النصوص العربية كل صباح مع طالب دكتوراه من جامعة الأزهر

-

في الفصل الأخير من عملك استحضرت الآيات الأخيرة من سورة النور ووصفت القرآن الكريم “بالكتاب المبين”.

والأمر نفسه في الفصل الأول الذي حوى تناصّا مع آية من سورة الصافات.

وفي الطبعة الأولى كنت قد عدت إلى كتب التراث العربي واستدعيت وقائع مفصلية من التاريخ الإسلامي.

المثير هو أنك أدرجت كل ذلك بانسيابية شديدة وعدم افتعال لتناص “بين – ثقافي” مما نراه رائجا في النصوص الأدبية المعاصرة.

لكن نصك في المقابل يظهر تشربا حقيقيا للشعرية الإسلامية وتلقائية في التوظيف تجعلنا نقف مندهشين أمام التركيبة الفنية التي صنعتها بلحظات التناص الثقافي البديع هذه داخل العمل.

هل يمكن أن تخبرنا عن علاقتك باللغة العربية والنص العربي الديني والتراثي تحديدا؟

بمناسبة الحديث عن الفصول، أنا أميل (ولا أعرف إذا كان هذا أمرا جيدا أم سيئا) إلى اعتبار تجربة الحياة سلسلة من الفصول المستقلة والمكتفية بذاتها.

كان هناك فصل من حياتي درست فيه اللغة العربية، وكان ذلك خلال سنواتي الأخيرة في جامعة هارفارد، قبل الانتقال إلى جامعات أخرى، وهي سنوات السبعينييات التي كتبت فيها روايتي الأولى التي لم تُنشر بعد. وفيها درست اللغة العربية ضمن دورات جامعية ومع مدرّسة خاصة، ثم أمضيت شهرًا في القاهرة، أقرأ النصوص العربية كل صباح مع طالب دكتوراه من جامعة الأزهر.

كان اهتمامي بكل هذه القراءات لغويًا وأدبيًا لكنه أيضا منصبّ على اكتشاف التقاليد الروحية للإسلام. (وما زلت أتذكر متعة تمكّننا في إحدى تلك الدورات، بتوجيه من المدرّس، من قراءة إحدى قصص ألف ليلة وليلة بلغتها الأصلية ببطء).

كنت لا أزال أخطو أولى خطواتي مع اللغة، ثم دخلت في التزامات أخرى، وللأسف نسيت هذه اللغة الرائعة تماما، وقد مثّلَت الصور المستلهمة من الثقافة العربية في رواية “مملكة الألم” بشكل ما وداعًا لتواصلي اللغوي المباشر بتلك النصوص.

لكنني مع ذلك لم أتخلّ أبدًا عن اهتمامي بالثقافة الأدبية والروحية للإسلام بشكل عام، وما زلت أقرأ (بالترجمة الإيطالية، أو الإنجليزية، أو الفرنسية) نثر الرومي وقصائده الملهمة دوما.

-

سطّرت في روايتك عبارات كثيرة جميلة تحوي سخرية مقنعة من “الصوابية السياسية”، ومن الجمل المفضلة لديّ: “في مدن كهذه إن لم تصبح منافقا ستغدو عنصريا”.

هل كانت روايتك استشرافية أم أن العالم بالفعل وحتى قبل 40 سنة من الآن كان يشهد إرهاصات الصوابية السياسية في الحياة الثقافية والاجتماعية؟ وكيف ترى تأثير الصوابية السياسية اليوم على الأدب؟

“الصوابية السياسية” تكاد تنتصر، على الأقل هذا ما يحصل في الغرب. هذا ما يمكن رؤيته بالفعل حتى لدى الأشخاص الذين يستخدمون هذه الصيغة السطحية وهم يحاولون مواجهة هذه الظاهرة.

إنها شكل من أشكال الدعاية والنزعة النضالية (بالمفهوم الذي انتقده رولان بارت) والتي كانت ولا يزال لها عواقب وخيمة على الإنتاج الأدبي بالمعنى الواسع للغاية، ليس فقط فيما يخص الرواية والشعر، ولكن أيضًا في عالم الصحافة بكافة أشكالها، والخطابة والنقاش السياسي، وحتى المحادثات اليومية التي تمس جوانب الثقافة والمجتمع.

في هذا الوضع، غالبا ما يتم اعتماد تكتيك ماكر في الغرب، وهو رش القليل من السخرية على التعبيرات اللغوية الأكثر سخافة في جميع تصريحات المرء (شفهية أو مكتوبة) والتي تلتزم بالصوابية السياسية، وذلك لتغطية الانحياز لهذه الثقافة ذات الجوهر التهديدي من الداخل والبشع من الخارج، مثلها مثل كافة المظاهر ذات الطابع الرقابي.

-

تنعكس رؤيتك المختلفة كأديب على تحليلاتك للأحداث العالمية ونقرأ ذلك في مقالاتك على جريدة السوسيدياريو، وكان آخرها مقال لك بتاريخ 8 مايو/أيار يخص القضية الفلسطينية وتضمن تعليقا مهما على موقف عميدة جامعة كولومبيا المستقيلة ذات الأصول العربية.

ما قراءتك اليوم للاحتجاجات في جامعة كولومبيا؟ وما تعليقك على اختيار جل الطلبة تلثيم وجوههم أثناء الاحتجاجات حتى لا تُعرف هوياتهم!

هل تدهورت الحريات في الجامعات الأميركية فعلا لدرجات غير مسبوقة قياسا بما كانت عليه قبل عقود؟

بمقارنة ملاحظتي المباشرة في السنوات الماضية للمشهد الذي تصفينه مع تحليلي غير المباشر بالضرورة في الآونة الأخيرة، تعليقي هو “من يزرع الريح يحصد العاصفة”.

والحقيقة أنني أفضّل حرفيا العبارة الإنجليزية التي استخدمها مالكوم إكس تعليقا على اغتيال كنيدي لأنها صورة مفعمة بالحيوية تُعبّر اليوم عن الحالة التي يعيشها الطلبة مع حرية التعبير في الجامعات الأميركية، وهي حالة تغرف من تيار المثالية النبيلة التي لا تختلف عن تقاليد الطلاب (وغير الطلاب) الذين ضحوا بحياتهم في زمن مارتن لوثر كينغ من أجل قضية تحرير السود.

لكن في العقود الأخيرة، أصبح هذا التيار المثالي (الذي لم ينقطع أبدا) موحلًا؛ فقد بات العديد من التقدميين (أساتذة وطلابا) راديكاليين وغير متسامحين، وصمّوا آذانهم عن سماع أي صوت آخر في الحرم الجامعي غير صوتهم، لا سيما إن كان صوتا محافظا أو ببساطة معتدلا.

ولبعض الوقت حظي هذا الفكر الأحادي بنجاح ساحق تقريبا حيث وجد في صفه البيروقراطية الأكاديمية متحالفة مع أعضاء هيئة التدريس والطلاب، بالإضافة إلى اللامبالاة الخيّرة لأعضاء مجلس الإدارة.

ولكن عندما ظهرت مجتمعات جديدة ومشاكل جديدة في الشرق الأوسط بل وفي الولايات المتحدة، وبدأ السكان العرب الأميركيون في الخروج من حالة شبه الخفاء التي كانوا يعيشونها، اختل هذا التوازن كليا.

ذلك أن الصوابية السياسية الماكرة والمبتذلة للمؤسسة الجامعية والتي اعتقدت أنها تستطيع أن تغلق أفواه الجميع بكمشة من النساء يتم تعيينهن كعميدات وعدم التردد في لعب ورقة “الإثنية ـ العرقية” في ذلك (وهذه صفة تنهل من قاموس الصوابية السياسية التي تستخدمها النيويورك تايمز حتى لا تستخدم كلمة “العرق” الفجة)، ليتم على هذا النحو تعيين عميدة سوداء هنا، وعميدة لغتها الأم العربية هناك دون أن يخدم ذلك أي غرض، باستثناء التضحية ببعض المثقفين والإداريين الممتازين من الخطوط الأمامية.

وقد أعاد الطلاب اكتشاف هذا الواقع القاسي، فأصبحوا معزولين، ومنقسمين فيما بينهم، ومعرضين لوابل من الدروس الأخلاقية والإجراءات التأديبية من الأعلى.

الأكيد أن الوضع مضطرب، ولن أقوم بأي تكهنات في هذا الصدد، لكنني أقتصر على الأمل في أن التطورات المستقبلية ستفضي إلى حالة من الاحترام المتبادل وحرية التعبير، وهو ما قد يؤدي باختصار نحو السلام الذي أعتقد أنه يستحق النضال من أجله دوما. قد نجرؤ على القيام ببعض التنبّؤات، ولكننا سنكون هنا في مقام الشعر أكثر.

-

بالحديث عن الشعر: قبل سنة، وفي أيام القصف الأولى على غزة، أذكر أنك كتبت لي وأعربت لي حينها عن حزنك الشديد على الأرواح التي كانت (ولا تزال) تسقط في القطاع.

اليوم بعد عام كامل من بدء هذا العدوان وما خلّفه من مآس لا تحصى، هل ترغب في أن تقول شيئا مباشرة لأهل غزة؟ مقطع من روايتك الشعرية أو نص شعري تهديه للغزيين…

لنبق إذن في الشعر… بدأتُ ببطء وحذر في كتابة بعض النصوص الشعرية الصغيرة ذات الصلة بغزة.

لست متأكدًا إن كانت تُعبّر عن كل ما يعتمل في صدري (على الرغم من أنني أشعر أن المزيد سيتبعها). سأعطيك أربعة. هي غير منشورة وفي نسختها الأولى. (النص الأول كتبته بتاريخ 25 مايو/أيار 2024، أما النصوص الثلاثة الأخيرة فأطلّت في أوقات متلاحقة من يوم واحد هو 29 مايو/أيار 2024).

لحظة غزة الأولى

عندما تتأرجح الرؤوس الصغيرة للورد

في مزهريةٍ من الريح

وتحت نظرة مُغشّاة

تطلّ في هشاشة جماجم الأطفال،

تكون هذه هي لحظة غزة.

لحظة غزة الثانية

لا أحد يعرف متى تعود العطور

قال صديق إنه يشتَمّ على نحو متقطّع

من داخل خياشيمه رائحة نتن بيضاء

شيء كالجير الذي يُلقى على الجثث الكثيرة.

هلوسة شمية؟

أو واحدة من تلك الروائح التي تطلق عليها الأمهات رائحة الكدَر؟

لا، فهو مقتنع بوجود تلك الرائحة. لماذا؟

لأنها تأتي من بعيد فوق أشرعة الريح،

على الجانب الآخر من المتوسط.

لا أحد يعرف متى تعود العطور.

لحظة غزة الثالثة

“كل إنسان هو وحيد في قلب الأرض”

(سلفاتوري كوازيمودو)

لقد تعلّمنا

أن يقف كل واحد منا منتصبا

على أكوامٍ من الجثث

تمتد ما امتد بالناجي العمْر

كم أنت شائن أيها النصر.

لحظة غزة الرابعة

حوار بين رجل يفكر بعمق (أ) ومتطوعة (ب)

أ– لا شك يا أختاه في أن ما تفعلينه

من إنقاذٍ للأطفال

وإعادة رسمٍ للابتسامات والآمال

هو منّة من الربّ

تعود بركتها عليهم

وعليكِ وعلينا جميعًا.ومع ذلك، اسمحي لي (وهل يمكنني أن أرفع بيننا الكلفة؟) بسؤال:

الصِّبية الأكبر سنًا بقليل

أولئك الذين يكبرون في نقاء نظرات غير بريئة:

ما الذي يقع على كاهل هؤلاء؟

ما الذي ينمو في نفوسهم، ما الذي يتدفق منهم

ما الذي يتغلغل فيهم، وإلى من ينتمون:

إلى النعمة أم إلى النقمة؟ب– لا تقلق أيها الرجل العجوز، ليس عليك أن تنشغل بتتبع وجهة طاقاتهم ونظراتهم

لأنك لن تقوى على ذلك.

سيهتمّون هم بالأمر:

هُم النّاجون، هُم الآتون.