هذا هو شكل الاستعمار الجديد الذي يمارسه الغرب على الأمم

إلى حدود الحرب العالمية الثانية، ظلت القوّة المادية العسكرية القوة الوحيدة المحدّدة لقدرة الشعوب والأمم على ردّ العدوان، وتحقيق مصالحها الإستراتيجية والحكم الفاصل في النزاعات والحروب.

بيدَ أنّ العالم أجمع سينتبه إلى تكلفة الحرب مقابل السلم، والقوة مقابل الليونة، وتدبير الصراع بالدبلوماسية مقابل فتيل الحروب، خاصة في ظلّ توازن الرعب الذي وسم الصراع بين القطبين: الاشتراكي والرأسمالي، متمثلًا في الصراع الذي ميز حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية، بين الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة الأميركية، حيث تبين لعدد من المفكرين والإستراتيجيين أن تكلفة هذا الصراع إذا تحوّل إلى حرب فسيكون مدمرًا للعالم.

وقد كان للقنبلة النووية التي استعملت في هيروشيما وناغازاكي، تأثير تجاوز اليابان ليصل إلى كل العالم، الذي بدأ يجتهد ويعد العدة لمرحلة ما بعد الحرب، التي تحوّلت بدورها من حرب ساخنة إلى حرب باردة تجاوزت بدورها الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة الأميركية إلى معسكريهما، الشامل للدول الحليفة لكل واحدة منهما.

وإذا كانت البدايات الفعلية لتوظيف القوة الناعمة تعود عمليًا إلى الحرب الباردة، فإن تاريخ الأمم والشعوب، بما هو تاريخ البشر نفسه، قد استأنس بهذه القوة منذ فجر التّاريخ، عبر الأديان والأساطير، إذ شكلت الأديان والرسل والأنبياء التجلي الحقيقي لهذه القوة التي اعتمدت أسلوب الحوار والتواصل والإقناع، من خلال مخاطبة العقل كما الوجدان.

وإذا كانت الحروب التي أشعلتها الصراعات بين البشر على مرّ العصور لم تنتج سوى الدمار والخراب والعنف الذي لا يحدّه سوى العنف، بتعبير “روني جيرار”، فإن العنف لا ينتج سوى العنف، في حين أن الخطاب ينتج السلم، خاصة إذا تأسّس على العقل والقلب معًا.

ارتبطت الحرب الباردة بمزيدٍ من التحرشات وسباق التسلح بين قطبي العالم آنذاك، لكنها حرب لم توظّف فيها القوة المادية إلا في مجالات ومساحات جغرافية خارج القطبين، مثلما حدث في الحرب الأفغانية، أو في كوبا، أو عبر دعم الحلفاء ومضايقة الخصوم عبر آلية العمليات الاستخباراتية التي كانت تعمل جاهدة على إخفاء بصماتها من على مسرح العلاقات الدولية.

وهذه العمليات الخفية لم تكن مفصولة عن عمليات الدعاية والبروباغندا من جهة، وعن صناعة الرأي العام وتأليبه في كلا المعسكرين عبر آليات الإعلام والتلفزيون، كما عبر السينما، وباقي المجالات الثقافية والفكرية والفنية، من المجلة والكتاب إلى المسرح والتشكيل، حيث اشتدت حدة الصراعات الأيديولوجية وتطورت إلى شاحن طاقي لأطروحة كل قطب، من جهة أخرى.

وهو ما اتّضح من خلال التأثير الذي مارسته الدعاية والإعلام الغربيان، حيث أسهمت هذه القوة غير العسكرية بشكل كبير في صناعة البروسترويكا مع غورباتشوف، أو إعادة البناء التي هيأت المشوار لتفكيك الاتحاد السوفياتي، كما عبّدت الطريق لسقوط جدار برلين سنة 1989، وهي السنة التي بدأ فيها العالم يعيد ترتيب الأوراق بقيادة الولايات المتحدة الأميركية، شرطي العالم الجديد المنفرد والوحيد، بحيث سيتحوّل عقد التسعينيات من القرن الماضي إلى قرن القوّة الناعمة بامتياز.

مع بداية التسعينيات ونهاية الألفية الثانية، سيشتدّ النقاش حول مفاهيم إجرائية تنبئ ببداية عصر القوّة الناعمة، حيث للصناعات الثقافية دور محوريّ في تلطيف الصراعات والحروب، وتوجيه العقول والأذواق والتوجّهات نحو وجهة الانتصار الظافر للرأسماليّة والليبراليّة، وثقافة الاستهلاك، والتسليم بأحقّية الغرب في تمثيل قيم التقدّم والرقي والرفاهية والسعادة الإنسانيّة.

فالرأسماليَّة باتت تمثّل نهاية الخط التطوّري للبشرية، وأنجع ما يمكن ابتكاره من قبل العقل البشري، وما على باقي الشعوب سوى الانخراط الطوعي في هذا النموذج.

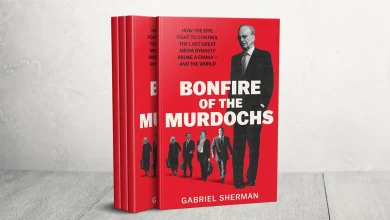

هكذا، برزت مفاهيم نهاية التاريخ- صراع الحضارات- ما بعد الحداثة، التفكيك… إلخ، من مفاهيم ما بات يعرف بما بعد الحداثة، حيث مهمّة الغرب هي تفكيك الأنساق الثقافية للحضارات الأخرى غير الحضارة الغربية في أفق الهدم، وإعادة البناء، والهدف هو الإدماج القسري لكل أنظمة العقل والثقافة خارج المركزية الغربية.

ضمن هذا الأفق، جاء كتاب “نهاية التاريخ” للمفكّر الأميركي فرانسيس فوكوياما في 1993، بعد أن كان في البداية مجرد مقال نشرته مجلة ناشونال إنترست، ومفاد المقال الذي تطور بفعل النقاشات التي أعقبت نشره؛ أن الديمقراطية الليبرالية هي أسمى ما وصله العقل الإنساني، الذي استطاع أن يتجاوز كل نقاط ضعف النماذج الإرشادية الفكرية والسياسية السابقة، والتي برهن التاريخ على فشلها، وأن الليبرالية في الاقتصاد والسياسة استطاعت أن تكرس مفاهيم الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية والفردانية.

ولذلك، فهي تمثّل الإنسان الأخير الذي لم يكن سوى الإنسان الذي بشّر به نيتشه في إرادة القوة، وما يشكّله من انتصار على الطبيعة. وبالتالي، تأليه الإنسان الذي أصبح سيدَ نفسه بامتياز.

وبما أن التاريخ الذي انتهى بالإنسان الأخير هو نتاج تطور العقل البشري مسنودًا بالعلم والمعرفة، فهو يمثل مرحلة ما بعد الحداثة، ودون أن يقوم فوكوياما بتفكيك الحداثة نفسها، ولا فكر ما بعد الحداثة في إقصائه للإنسان نفسه، بجعله مجردَ مستهلكٍ، وموضوعٍ لهيمنة التقنية في نفي مطلق للأخلاق، وفي تسيّد للحضارة الغربية على باقي الحضارات، فإنه سرعان ما انتفض عددٌ من المفكرين والفلاسفة من الشرق والجنوب، وبمن في ذلك فلاسفة من الغرب نفسه، نقدًا لمشروع فرانسيس فوكوياما، الذي لم يكن سوى ممثلٍ للمحافظين الجدد في الإدارة الأميركية.

وهو ما عجّل بصدور كتاب صامويل هنتنغتون: “صراع الحضارات”، والذي جاء سنة 1993 ليجيب، بشكل مباشر أحيانًا وبشكل غير مباشر أحيانًا أخرى، الأصواتِ التي انتقدت مشروع “نهاية التاريخ” الأيديولوجي، الذي كان يهدف إلى تسريع الانخراط الطوعي- القسري لباقي الأنظمة الفكرية والثقافية، خاصة في بلدان الجنوب والشرق، التي سرعان ما سوف تتحول في مشروع صامويل إلى عدو مفترض.

فـ”هنتنغتون” يفترض أن الصراعات القادمة لن تكون بين الدول القومية الكبرى في الغرب، ما دام الاتحاد السوفياتي، وروسيا الممثل التاريخي والوريث الشرعي لإرث هذا الاتحاد، بقدر ما سوف تكون بين الحضارة الغربية، حضارة العقل والتقدم والحرية والديمقراطية والإنسانية، والحضارة الصينية، واليابانية، والإسلامية، والهندية، والأفريقية، والحضارات الأرثوذكسية.

ودون أن يشرح بشكل منطقي عوامل وأسباب هذه الصراعات القادمة وربطها بالاقتصاد، والصراع حول المصالح والهيمنة، والاستغلال، سيجد في مفهوم الثقافة حصان طروادة، مدعيًا أن ثقافات هذه الحضارات، أو بالأحرى هذه البلدان تتعارض جوهريًا مع الثقافة الغربية. وبالتالي، فهي ثقافات تعاكس وتمانع قيم الحرية والديمقراطية والكرامة والإنسانية، وحقوق الإنسان.

وإذا كانت الصين ممثلة لنمور آسيا المنافس الاقتصادي الأول للولايات المتحدة الأميركية، والمطالِبة بتعدد الأقطاب ونهاية عهد الهيمنة الأميركية- فهي عدو معلن بشكل واضح في الخطابات الأميركية- فإن هنتنغتون سيسهب في خلق عدو وهمي مفترض، يعاكس المشروع الأميركي الرأسمالي الاحتكاري والإمبريالي في جوهره، متمثلًا في الحضارة الإسلامية، بمعنى أن كل البلدان الإسلامية التي تمانع وتقاوم هذا المشروع، هي عدو مفترض.

ولذلك، سرعان ما جاء شعار السياسة الأميركية الخارجية على عهد جورج بوش الابن سنة 2001، مباشرة بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول: “إما معنا أو مع الإرهاب”؛ لتبرير الحرب المفترضة على الإرهاب في العراق وأفغانستان، كما لو كان الإرهاب معادلًا موضوعيًّا للإسلام والبلدان الإسلاميّة، في حين أنّ الإرهاب ظاهرة عالمية تتجاوز الجنسيات والأديان والقوميات. بالرغم من أن تعاليم الإسلام الذي جاء رحمة للعالمين، هي السّلام والأمن والرحمة بامتياز.

هكذا، صنع المحافظون الجدد، عبر مفكريهم وإعلامييهم، من الإسلام عدوًا مفترضًا، وصاغوا، من ثم، خططًا إستراتيجية لشيطنة الإسلام والمسلمين، وهو ما تجلَّى في السياسات الحكومية للبلدان الغربية جميعها، التي أسهمت في ارتفاع موجات الإسلاموفوبيا عبر دعم اليمين المتطرّف الذي سرعان ما سوف يزدهر خطابه في أوروبا معقل الحداثة والأنوار.

بيدَ أنّ الجديد في هذه الخطط الإستراتيجية، هو انطلاقها من أساسٍ غير ماديّ في مجمله، تمثّل في تعويض القوة العسكرية مباشرة بعد غزو العراق وأفغانستان وتغيير حكوماتهما ونظام الدولة بهما، حيث كان الثمن الأميركي باهظًا في الخسائر المادية والبشرية، بالقوة الناعمة، قوة الثقافة، حيث وجدت الولايات المتحدة الأميركية والبلدان الأوروبية ضالتها في الصناعات الثقافية، خاصة عبر الإعلام والكتاب والسينما والفنون، لتغيير العقليات والتوجهات، عبر الغرس الذهني لنبل وأحقية الثقافة الغربية في نقل الشعوب المضطهدة والفقيرة بسبب ثقافتها ودينها من التخلف إلى التقدم، ومن الاستبداد إلى الديمقراطية، ومن الظلم والاستغلال إلى العدل، ومن الدول الرجعيّة إلى التقدّم والازدهار.

ضمن هذا السياق التاريخي، سيصبح مفهوم القوّة الناعمة من المفاهيم الأساسية في العلوم السياسية والعلاقات الدولية، وإذا كان المفهوم قد جاء في الأساس ليعوّض القوة العسكرية، بكل ما يحمله من شعارات جميلة ذات عمق إنساني وحضاري، فإنّ دلالته في الواقع، تجعله مرادفًا للإكراه، في الوقت الذي يجب أن ينتصر المفهوم للتثاقف والحوار العادل بين الثقافات والتعارف والصداقة، إذ أصبح يعني في المعجم الغربي التبعية والطاعة والسيطرة، لكن بوسائل ناعمة.

في هذا السياق، يعتبر أوستين ربيني وكارل فريديريك، وهما من المفكّرين الأكثر شهرة في الدراسات حول القوّة الناعمة، أن هذه الأخيرة تعني علاقة تابع ومتبوع، بين من يملك القوة المادية ومن لا يملكها، وعلاقة التبعية والطاعة من جانب وعلاقة السلطة والسيطرة من الجانب الآخر، وهي بالنهاية القدرة على الجذب والضم، بتعبير جوزيف ناي المفكر الذي صاغ مفهوم القوة الناعمة، بوصفها القدرة على التأثير في الرأي العام وتغييره بطرق ناعمة غير شفافة نسبيًا وغير مباشرة.

هكذا، ستصبح مجالات المناورة الدبلوماسيّة والمدنية مجالات خصبة لحرب جديدة؛ حرب صامتة بنتائج غير مسبوقة، وتحوّلت بذلك مجالات المرافعة المدنية والدبلوماسية من أجل حقوق الإنسان، والديمقراطية والأقليات إلى آليات جديدة، وإلى قوة جديدة، حيث توارت نسبيًا القوة العسكرية لتحلّ محلها أحيانًا القوة الأخلاقية، باعتبارها قوة المدنية والإنسانية والحرية، حتى وإن كان هذا التحول جزءًا من البروباغندا والمناورة من أجل صناعة الرأي العام وتحويل توجهاته ومطالبه، بتوظيف التّعليم والمناهج الدراسية، كما بتوظيف الفنون والثقافة، وإجمالًا بتوظيف وسائل وأدوات سلمية للسيطرة على العقول وتوجيهها، بحيث تصبح التبعية والاستلاب الثقافي والفكري أحد أوجه هذه القوة، عبر التأسيس لمفهوم الطاعة الدولية.

وهي طاعة تشكّل علاقة السيد والمملوك في العلاقات الدولية، وفق مفهوم الهيمنة الثقافية، والتي يعدّ أنطونيو غرامشي أوّل من أشار إليه في مؤلفه “رسائل السجن”، حيث أكّد أن الهيمنة الرأسمالية تكون من خلال مؤسسات كالمدرسة والكنيسة والجرائد، والتي تخلق صورة جيّدة لدى العامة عن النخبة الرأسمالية؛ بهدف السيطرة على عقول هؤلاء وضمان عدم خروجهم عن سياق المجتمع الرأسمالي.

وما دام الأمر يتعلق في المحصلة بالقدرة على الإقناع والجذب والتعبئة، عبر آليات الدعاية والتسويق والإشهار والعمليات الرمزية ذات الصلة، والتي تجد آلياتها العملية في مختلف الصناعات الثقافية، من صناعة الكتاب والجريدة والمجلة والسينما والدراما والتلفزيون والألعاب الإلكترونية، وما إلى ذلك من الإنتاجات الرمزية، يصبح من الحيوي في السياق العربي والإسلامي امتلاك آليات وإستراتيجيات هذه القوة، والعمل على دعم الصناعات الثقافية وإغناء الترجمة ودعمها في سياق الدفاع عن أحقية الحضارة العربية الإسلامية في الدفاع عن القيم الكونية، وفي إسهامها في الحضارة الكونية، وفي الهجوم الرمزي أيضًا على شيطنة الإسلام والمسلمين من خلال صناعة محتويات ثقافية موجهة للمتلقي الغربي، محاولة إقناعه وجذبه وتوعيته بمخاطر أوهام المحافظين واليمين المتطرف، وتوضيح انزياحات وانحرافات ما بعد الحداثة في صناعتها النيوليبرالية لعدو وهمي لا وجود له إلا في عقول بعض المفكرين الذين يزيفون التاريخ ويوهمون الناس بخطر لا وجود له إلا في تحويل الإنسان بصيغة الجمع إلى مجرد مستهلك لماكينة السوق والنيوليبرالية.

إن الغرب في ظل أفول الحداثة وأنوارها، وفي ظل تهافت خطاب ما بعد الحداثة في حاجة ماسّة اليوم أكثر من أي وقت مضى لنقد وتحليل الأسس المعرفية للمركزية الغربية، عبر تخصيبها بالقوة الناعمة الأخلاقية.

وهو ما بات يتجلى في إسهامات عدد كبير من الفلاسفة من الغرب نفسه، وأعتقد أن الثقافة العربية الإسلامية قادرة لما تمتلكه من مرجعيات ثقافية أخلاقية ودينية على إصلاح الحداثة وما بعدها إصلاحًا يروم الانتصار في النهاية إلى الإنسانية التي تسمو فوق الجنسيات والأعراق والدول والأديان.

إن الصراع الوحيد ليس بين الحضارات سواء كانت عربية- إسلامية أو صينية أو هندية… إلخ، لأن الحضارات أصلًا هي نتاج أسمى ما أبدعه الإنسان، وليس بين الثقافات التي تسمو على المادي وتعانق الروح، بل بين الاستهلاك والتسليع والتتجير، وهي القيم التي حولت الإنسان إلى مادة، وبين الحرية والكرامة والعدالة والمساواة، وهي القيم التي تسمو بالإنسان من بعده المادي الأحادي إلى أبعاده الروحانية الرحبة، وهي قيم كفيلة بتحقيق سعادته وكرامته. وفي هذا الصراع يجب أن يتوحد البشر كل البشر من أجل هزيمة الاستغلال والاحتكار والاستعباد.

الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.