راشد الغنوشي.. سيرة زعيم إسلامي عالمي في دولة وطنية

جاء من مكان قصيّ لا يؤهِّل لمجد، لكنه طاف بجامعات العالم يتعلم فجمع فلسفة الغرب إلى الفقه الإسلامي. واجتهد فأسس لفكر إسلامي تجديدي. انتشر فكره فصار مرجعا يحتج به أُخذ منه ورد عليه. منحه البعض أجْرَيّ المجتهد المصيب وكفَّره البعض بلا رحمة. لكن الحريات العامة في الإسلام أثر باق.

نظَّر للعمل السياسي الحزبي ضمن العمل الإسلامي الحديث فصنع تيارا عميقا وصار مرجعا في التدافع السلمي بديلا للتناقض الثوري. ونافس على مناصب الدولة فمارس الحكم وحقق مكاسب وخسر لكنه ترك أثرا من فكر لا يزول. نال حظوة دولية وسمعة زعيم ديمقراطي لكنه يقبع الآن في سجون بلاده بلا تهمة.

اقرأ أيضا

list of 2 items

محمد الضيف.. سيرة الظل الذي كسر الدرع

فرانسوا بورغا.. يحترم حماس ويرى الإسلاميين طليعة مجابهة الاستعمار

end of list

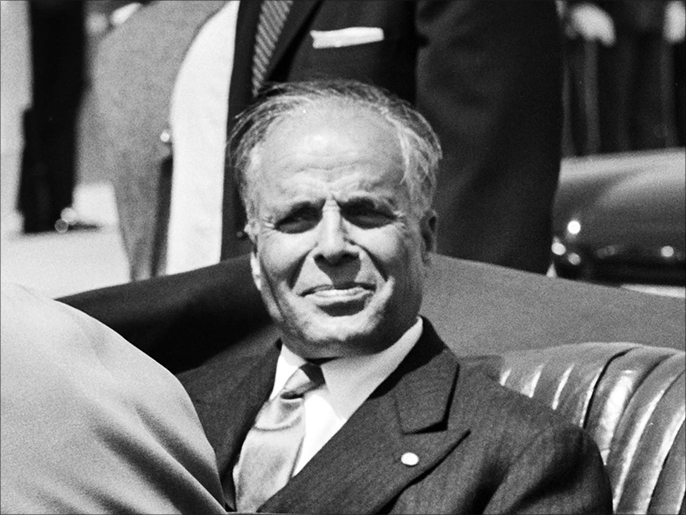

مظلوم في سجن أخير يحاور تجربته ويقيم مساره ويدعو بالفرج. سيتأخر حكم الزمن له طويلا لكن التاريخ سيذكر الأثر البالغ لشخصيتين في تونس الحديثة. بورقيبة مؤسس الدولة وراشد الغنوشي مؤسس الحريات الشاملة.

_______________

يصنف راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة التونسية ضمن أكثر الشخصيات تأثيرًا في النصف الثاني من القرن العشرين وفي الربع الأول من القرن الـ21، في المجالين الفكري والسياسي على المستوى المحلي في تونس، وعلى مستوى الإقليمين العربي والإسلامي، وعلى المستوى العالمي.

لقد ألقى الرجل في الساحة الفكرية العربية والإسلامية، بالخصوص، أفكارا كثيرة وابتدع حيلا تنظيمية مكّنته وجماعته من حياة سياسية مؤثرة لم تنفك عن التوتر والاضطراب. غير أنه رغم الضجة المثارة حوله وحول جماعته بالداخل التونسي وخارجه، لم ينل الغنوشي مبتغاه في تغيير مسار الدولة البورقيبية أو تعديل مشروعها ليصبح أكثر إنسانية واتساقًا مع تاريخ المنطقة وثقافتها.

لقد حاول الغنوشي دوما، بصبر شديد، انتزاع مكانة لشخصه ولأفكاره وجماعته في مشهد سياسي معاد أبدا. لكن رغم هذا العداء، استطاع إنتاج أفكار إصلاحية كبرى وترسيخها، وقد تلقى أفكاره الكثيرون بالقبول، وآمن بها تلاميذه وحوَاريوه، مما يجعلنا نرى أن فكره قد يستمر طويلًا في الحضور في المجال العام، فأعمار الأفكار الكبرى دومًا ما تكون أطول من أعمار أصحابها.

إعلان

إن الدولة التي حاول نقض مشروعها والحلول محلها، عملت ولا تزال تعمل على افتراسه وتذويب مشروعه.

هذه الخلاصة الاستباقية لا تمنعنا من القول إن شخصية الغنوشي المتعددة الأبعاد تجعل الكتابة عنها عسيرة من نواح كثيرة، فالرجل محل تعاطف كبير من أنصاره المحليين ومن عامة مفكري الحركات الإسلامية ومن النشطاء في مجال العمل السياسي الإسلامي فضلا عن اهتمام حقوقي وصداقات عالمية تبدي انشغالا بمصيره الشخصي وما يتعرض له من تنكيل رغم شيخوخته.

لقد وضعته الدولة في سجونها؛ فوضعته برغمها دون أن تدري في قلوب إخوته وشباب الحركات الإسلامية، ووضعت أفكاره وأطروحاته السياسية في قلب التفكير السياسي الإسلامي العالمي الحديث. وقد خاض الغنوشي طوال مسيرته جدالات كثيرة مع شخصيات العالم، فهو فقيه مجدد ومفكر سياسي ومحاور مقنع في منابر عالمية.

كذلك يُعتبر الغنوشي شخصية مسموعة عالميا، وقد تلقى تكريما من جهات مختلفة جعلت منه مرجعا في مجال عمله الفكري والسياسي، وقليلا ما تنجو الكتابة عنه من التقريظ أو الترذيل، فالناس حوله مختلفون اختلافا بيّنا. ولذلك فالعثور على نقطة كتابة محايدة وموضوعية حول شخصه ودوره ليس بالأمر الهين.

سنحاول هنا الاقتراب من هذه الشخصية الإشكالية لننظر في مساره السياسي في بلده وفي الإقليم ونستشرف أثره الفكري على المدى البعيد في حقل العمل الإسلامي محليا وعالميا. ونطرح السؤال الأهم في هذه المرحلة هل سيعيش مشروع الغنوشي الفكري والسياسي أكثر من صاحبه كما نتوقع؟ ألسنا نشاهد في هذه اللحظة من تاريخ الرجل أن النظام التونسي يسعى لافتراسه بلا رحمة محولا إياه إلى ذكرى وهو بعد بين ظهرانينا؟

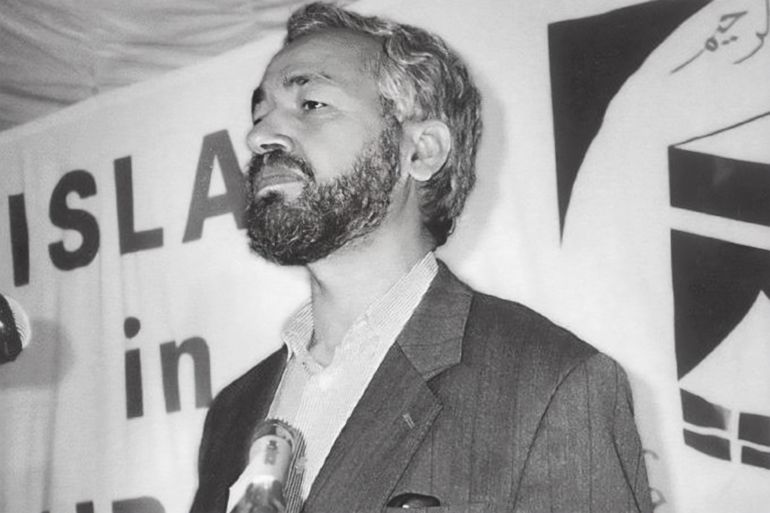

مسار دراسي عادي لشاب استثنائي

جاء الغنوشي من بيئة عربية فقيرة بمدينة الحامة بالجنوب التونسي بداية الأربعينيات قبل جلاء الفرنسيين بخمسة عشر عامًا تقريبًا، وكان لاستقرار عائلته شبه الحضرية التي تعيش من التجارة الصغيرة ومن فلاحة الواحات دور مهم في التحاقه بالتعليم مقارنة بأترابه من سليلي الأسر العربية نصف البدوية المترحلة في البوادي المحيطة بمدينته.

وفي وقت مبكر من عمره، هاجر الغنوشي إلى المشرق العربي في خطوة قد تثير الاستغراب. ولكن تلك الهجرة نحو الحواضر العربية السابقة إلى التعليم كالقاهرة ودمشق كانت هوى لدى كثيرين من جيله. وقد بدا تميز مساره الدراسي من انتقاله بين القاهرة ودمشق ثم باريس ليدرس الفلسفة في جامعتها.

لقد كشف الغنوشي طموحا دراسيا مبكرا، وتميز مساره بالتنوع والكثافة، فعندما كان بعض الفقهاء يُحرّمون دراسة الفلسفة لما ظنوه من خطرها على العقيدة، عاد الغنوشي من باريس أستاذا للفلسفة بالمدارس الثانوية. ومن دروس الفلسفة إلى منابر المساجد تجلت شخصية الأستاذ الشيخ مبكرا.

لقد ضرب في الأرض طويلا حتى بلغ مبلغ الداعية والسياسي العملي والأستاذ المفكر.

لقد عاش مخاضات الشرق العربي السياسية والفكرية وجادل فيما يبدو الأفكار القومية العربية واليسارية الفَاشِيَةِ في أواخر الخمسينيات والستينيات. وتركت هذه النقاشات أثرا في مشروعه الذي يحاول التوفيق بين الإسلام والعروبة.

إعلان

وعايش عن قرب ثورة مايو/أيار 1968 الطلابية في الغرب عامة وفي فرنسا بالتحديد، فتركت فيه أثرا عظيما. يتجلى هذا الأثر في أفكار الغنوشي التي وضعته ضمن طيف العلماء المسلمين الداعين إلى الحريات، وفي مصاف المنظرين السياسيين العميقي الفهم الواسعي الأفق.

غيرت هذه المحطات المتنوعة والمشارب المتعددة المسار العادي للطالب الفقير إلى مسار متميز سيكون له أثر بالغ في تكوينه وفي نضاله الفكري والسياسي، وسيبقى من ذلك المسار الطويل أثر ظاهر في أفكاره وهو يمارس السياسة والفكر.

من الواضح أن الغنوشي الشاب قد اتخذ له موقفا من المعركة الفكرية والسياسية في بلده وفي الإقليم منذ وقت مبكر للغاية، وهو ما قاد إلى ظهور الغنوشي المفكر الداعية والسياسي المناضل. لقد ولد في المعركة وشارك فيها فتجلى تأثره وأثره.

لقد دعا إلى تجديد الدين في النفوس فأسس لذلك حركة إصلاحية سرعان ما طورها إلى حزب سياسي فجمع بين عمل الحركة الشعبية الجماهيرية والحزب الواسع ورغم أنه قضى في سجون الدولة أكثر مما قضى في شوارعها فإن حركته كانت القوة السياسية الأكثر تأثيرا في الشارع، وحولها يدور الصراع رفضا وقبولا.

لكننا نرى بداية النهاية فهذا الوضع قد لا يستمر طويلا، ما لم يناور الغنوشي مناورة أخيرة لإحداث تحول جذري في حركة النهضة من حركة سياسية بخلفية دينية إلى حزب مدني مخلص للعمل السياسي غير مشغول بأيّ تأصيل فقهي.

هل ستمنحه الدولة المفترسة للمشاريع المعارضة فرصته الأخيرة؟ إننا نكتب عن شيخ تسعيني يقبع في سجون دولته فلا تخجل من سجنه. نحاول قراءة مسار الرجل ومشروعه في تطوره التاريخي لنمسك بخطوط التقدم ونبني توقعاتنا حول النهاية المحتملة.

ظهور الداعية والسياسي

كان عقد العشرينيات من القرن العشرين عقد استدراك ونهوض من عدم سياسي بتونس بالتزامن مع ما حدث في مصر إبّان ثورة 1919. ففي تونس ظهر حزب الثعالبي ذو الهوى الإسلامي الزيتوني، كما ظهرت الحركة النقابية التونسية. وتبع ذلك جرح سقوط الخلافة الإسلامية بتركيا، وانكشاف خديعة سايكس بيكو، وظهور حركة الإخوان المسلمين في مصر.

وقد انتهت هذه المخاضات إلى نشوء حركة تحرر وطني في كل قطر عربي تكلّلت بالاستقلال السياسي عن الاستعمار المباشر، ونشأت من ذلك في مصر وفي تونس وغيرهما دول نعتت أنفسها بالوطنية أو ما بعد الكولونيالية، وزعمت بناء الأوطان الجديدة بشعوب جديدة وأثّثت خطابها السياسي بالتحديث والعصرنة وتعسفت في فرض أفكارها التحديثية على مجتمع متدين ومحافظ.

ولذلك لم يكن غريبًا أن تنشأ من هذا العسف المعارضات السياسية وتتنوع، فيكون منها مكون إسلامي ينقض شرعية الدول الجديدة فيصطدم معها فلا تقبله أبدا. وتعيد بناء شرعيتها التحديثية على محاربته.

رحلة الغنوشي الشاب العلمية إلى الشرق كشفت له حركة الإخوان المسلمين فاستلهم منها مشروع بناء جماعة إسلامية صغيرة في تونس لإعادة بناء الأمة بإصلاح شبابها وردّه إلى أصالته من طرق التغريب والميوعة والتفسخ الأخلاقي التي جاء بها مشروع الحبيب بورقيبة.

ولعل الغنوشي غاب عنه في لحظة تأسيس حركته أو بدء نشاطها بداية السبعينيات أن ينتبه إلى تراث الزيتونة القريب منه، رغم وجود رفقاء له من شيوخها. وسيكون لهذا المدد من أرض غريبة تأثير في مستقبل حركة الغنوشي التي سماها الجماعة الإسلامية وجعلها فرعا لجماعة الإخوان بأدائه البيعة التنظيمية.

وضعت هذه النشأة أستاذ الفلسفة الشاب الذي بدأ سلسلة خطب في المساجد في تضاد مباشر مع عقل الدولة الناشئة الذي يستلهم نموذج الحداثة الوضعية للفيلسوف الفرنسي أوغست كونت، فوجد نفسه يصارع الزعيم المؤسس قائد التحديث والمجاهد المجتهد.

إعلان

فيتهم الغنوشي بورقيبة بالتغريب وإفساد الأمة ويتهم بورقيبة الغنوشي بالرجعية والخروج عن إجماع الأمة التونسية، وفي ردهات كثيرة اتهمه باحتقار كبير باستجلاب أفكار الشرق العربي المتخلفة.

فلم يكن بورقيبة من هواة الشرق ولم يكن يرى في تاريخه السياسي والاجتماعي وأديانه وأفكاره أيّ إلهامات لبناء الدول الحديثة. لقد كان يردد بلا مواربة أن باريس أقرب إليه من مكة.

لقد تجلى الخلاف بين الرجلين كخلاف غير شخصي، بل خلاف بين رؤيتين لبناء المجتمع والدولة ولدور الدين ومكانته فيهما. رؤيتان متعارضتان تعارضا جذريا. وكان أحد طرفي الصراع يملك السلطة فاستقوى بها على خصمه، فعرف الغنوشي السجون مبكرا.

كانت لبورقيبة رؤية في الدين تقوم على أن الدين عامل معطّل للتحديث والعصرنة فهو عامل يحرض على التواكل والكسل، بينما ينشغل الزعيم المؤسس للدولة الحديثة بالتحريض على العمل والكسب باعتباره “الجهاد الأكبر”، وعلى هذا الأساس دعا إلى الإفطار في شهر رمضان الذي لم ير فيه إلا موسما للنوم الطويل. وكان يملك السلطة الكافية لإخضاع المؤسسة الدينية وتوظيفها في مشروعه الوضعي العلماني.

وقد خطا خطوة جبارة في ذلك الاتجاه بإنهاء كل دور لمؤسسة الزيتونة التونسية فألغى أوقافها (الأحباس) وأنهى دورها التعليمي بمدرسة حديثة بمقررات موحدة. وظن أنه أنهى كل دور للدين خارج رقابة الدولة ومؤسساتها. وقد أنهت قراراته هذه دور طبقة أرستقراطية (مدينية أو حضرية) كانت ترى نفسها مرجعا اجتماعيا فوق الدولة معتمدة على معرفتها بالدين وقدرتها على تسويقه ففتح الباب للنخبة الجديدة التي صنعها في مدرسته.

لقد حدثت هنا مفارقة عجيبة فالرجلان كانا مؤهلين للقاء فكري وسياسي، فبورقيبة دارس القانون بجامعة السوربون والغنوشي دارس الفلسفة بنفس الجامعة شربا من معين فكري واحد، والرجلان مرّا بالشرق العربي فتعلما السياسة والنضال، وإلى ذلك حظي بورقيبة في هجرته القسرية إلى الشرق برعاية من الإخوان المسلمين، بل ومن مؤسس الجماعة حسن البنا شخصيا.

إلا أن الرجلين اختلفا في تونس ونرجح أن ظهور الغنوشي بجماعته الإخوانية الهوى، كشفت للزعيم الرئيس أن سحب المرجعية الدينية من بين يديه سيفقده وسيلة حكم فعالة، فالدين عنده مِلك للدولة لا ملك الشعب.

لقد تجلى الاختلاف حول السلطة بين زعامتين لا تتنازلان فتأبد صراع شوّه الدولة والدين. ولا نظنه إلا من المعارك الخاطئة في تاريخ الدولة الوطنية. وقد حدث مثله في كل قُطْر بقطع النظر عن أسماء الفاعلين.

كان الخلاف بين الرجلين عميقا واتسعت الشُّقّة باستعمال السلطة أدواتها لقمع الرأي المختلف فكان النزاع الذي لم ينته بعد بين الحركة الإسلامية وعصبها جماعة الغنوشي (الجماعة الإسلامية ثم الاتجاه الإسلامي ثم حركة النهضة) وبين الدولة البورقيبية. فعلى اختلاف رؤسائها، رأت الدولة التونسية في الدين أداة تستعملها في صناعة شرعيتها ولكن بمراقبته في مساجدها وإملاء خطبه بواسطة إدارة عمومية، ومنع غيرها من استعماله لنفس الغرض.

الغنوشي تجاوز الحنين إلى الخلافة

تمتعت الحركة التي بناها الغنوشي في عقدها الأول بقدرة كبيرة على التواصل مع الناس في المساجد وبواسطة الدروس المسجلة بوسائل السبعينيات (شرائط الكاسيت) فاتسع جمهورها وصارت أقرب إلى دولة داخل الدولة.

كانت حركة الاتجاه الإسلامي (كما عُرفت بعد تأسيسها رسميًّا في السادس من يونيو/حزيران 1981) تتحكم في جمهور المساجد التونسية، حيث كان لخطب الشيخ المصري عبد الحميد كشك ولأدبيات الإخوان المسلمين دور هام في توسيع الفجوة بين الحركة الناشئة وبين الدولة وزعيمها، رغم أن الحركة تمتعت في عقد السبعينيات بهامش حركة مقبول، فقد كانت تصدر مجلة فكرية ودعوية (مجلة المعرفة الشهرية) وأصدرت صحيفة (المجتمع الأسبوعية) ونشرت بها بواكير تفكيرها السياسي والاجتماعي.

في لحظة مهمة من تاريخ الحركة حدثت الثورة الإيرانية فكانت حدثا فارقا أعاد توجيه الجماعة برمتها من حركة دعوية إصلاحية تهتم بتقويم أخلاق الناس وردهم إلى دينهم بعيدا عن التغريب البورقيبي إلى حركة اجتماعية تضع في صلب مهامها إرساء العدالة الاجتماعية ومحاربة “قوى الاستكبار المحلي والعالمي”.

وبدأت الحركة التي تروج خطاب الحنين إلى الأصول النقية كمّا ونوعا في التحول إلى حركة سياسية، وظهر شبابها في الجامعة منظما ونشطا ويخوض صراعات الفكر وصناعة البدائل مع شباب اليسار الراديكالي.

إعلان

لقد صارت مفاهيم الثورة الإيرانية أداوت خطاب وتحليل سياسي لدى الحركة. وكان دور شباب الجامعة محددا في هذا التحول.

لقد انتبه الأستاذ الذي صار شيخا ثم عاد أستاذا مفكرا إلى بُعْد العدالة الاجتماعية في الدين بعد أن كان مغيبا أو ثانويا في الدروس المسجدية رغم أن بعض كتب الإخوان التي كان يدرسها شباب الجماعة تضع بُعد العدالة الاجتماعية في الإسلام في القلب من نضالها، مثل كتاب اشتراكية الإسلام لمراقب الجماعة في سوريا مصطفى السباعي، وكتاب العدالة الاجتماعية في الإسلام للمفكر المصري سيد قطب.

في هذه المرحلة من التحولات، كتب الغنوشي ما لم يكتبه سابقا، وأسس لفكر إسلامي مختلف أو جدد في الفكر الإسلامي بما لم يصل إليه الشرق العربي. ويمكن القول إنه خرج في تلك الفترة فكريا وتنظيميا من جلباب الإخوان المسلمين، وأسس حزبا مختلفا فكرا وتنظيما وبدأ ينافس اليسار على العمل النقابي.

لقد صار للمسألة الاجتماعية ولمسألة الحريات العامة في فكر الغنوشي مكانة مركزية ومن ذلك تنظيره لأول مرة ضمن طيف المفكرين الإسلاميين لدور المرأة ومكانتها المساوية للرجل في التنظير وفي التنظيم، فسبق بذلك نظراءه أو إخوانه المشارقة في مسألة مشاركة المرأة السياسية، وقد ناله من ذلك عَنت كثير من شيوخ الإسلام في الشرق بلغ حد اتهامه بالوقوع فيما يقاومه من تغريب، وذلك قبل أن يؤوب المشارقة لاحقًا إلى ما وصل إليه عقل الغنوشي ويقبلوا بما نظّر له من دور للمرأة ومن حق لها في المشاركة السياسية.

في قضية المرأة وفي قضية الحريات فرض الغنوشي نفسه مفكرًا إسلاميًّا أكبر من القطر الذي نشأ فيه وبنى فيه جماعة إسلامية، ومن هنا كان إشعاعه العربي والعالمي. لقد تحول الناشط المحلي إلى مفكر عالمي.

أما قبوله بالانخراط في الديمقراطية السياسية التمثيلية يوم أعلن تأسيس حزب الاتجاه الإسلامي (سنة 1981) فكان نقطة تحول مركزية في تاريخه الشخصي وتاريخ جماعته.

ويوم صرح رفيق كفاحه الشيخ عبد الفتاح مورو بأنه يقبل ضمن الديمقراطية أن يشارك ويخسر، وأنه يقبل بحكم شيوعي لدولة مسلمة إذا اختاره الناس، وصلت إليه خطابات التكفير بلا مواربة، وهذا الموقف الغريب في حينه باعد بين الغنوشي وأفكاره وبين إخوته الإسلاميين في الشرق لفترة طويلة، وأضعف مقبوليته هناك لمدة طويلة.

لكن في هذه أيضا سيعود إليه المشارقة ويؤسسون الأحزاب ويقبلون المشاركة في انتخابات يفوزون بها جزئيا ويسلمون بالنتائج.

ويعتبر هذا حدثا فكريا عميقا ومؤثرا في الفكر السياسي الإسلامي الحديث يسجل فيه للغنوشي سبقا كبيرا. فهذه الأفكار الطُّلعة ستسبقه إلى الشرق وستمهد لحوارات طويلة داخل الأجسام الإسلامية المشرقية.

كما أن مشاركته في تأسيس وإدارة الحوار القومي الإسلامي كسرت حواجز كثيرة مع طيف المفكرين القوميين في الشرق، وفككت ألغاما موروثة من الخلاف الناصري الإخواني كانت مزروعة على طريق الحوار القومي الإسلامي، بما جعله يقف على طرف نقيض من هذا الاتجاه.

لكن الوقت عمل لصالحه فتحولت الجماعات الإسلامية إلى العمل السياسي الحزبي وبنت الأحزاب لتشارك في الانتخابات في الكويت وفي مصر وفي الأردن وفي المغرب. كما صارت المرأة مكونا ظاهرا في التنظيمات الإسلامية ومشاركًا بقدر في الانتخابات المهنية وفي العمل الاجتماعي والدعوي.

يمكن القول إن فكر الغنوشي طوال عقد الثمانينيات كان يتطور بمعزل عن مرجعيات الحركات الإسلامية في الشرق قبل أن يتحول إلى ملهم لهذه الحركات، وصار له أتباع فكريون في مواقع كثيرة. لقد عاد الشيخ الداعية إلى مكانة الأستاذ العالم المنظّر ووضعه المتحمسون لفكره في منزلة المجدد والمجتهد.

لكن هذه المكانة لم ترفعه في بلده بل انحطت به إلى المزيد من التنكيل والسجون وتعرضت جماعته إلى أقسى أشكال التنكيل طوال ثلث قرن، ودفع بعض أبنائه في التنظيم حياتهم ثمنا للدعوة التي أنشأها وقادها.

ولم يشفع له إيمانه بالتعدد الحزبي واستعداداته للديمقراطية التمثيلية. لقد حشرته الدولة في منزلة الغريب وحاربته كعدو داخلي واتهمته دوما بالاستقواء عليها بأعداء الخارج. وكلما كان إشعاعه في الخارج يتسع كان التنكيل به وبجماعته في الداخل التونسي يزداد. لقد كبرت زعامته ونغصت على كل طامح لزعامة في الداخل. لقد هدد بجدية زعامة الزعيم الأوحد الآخذة حينها في الأفول.

تحت تأثير هذه الأفكار الجديدة في حقل العمل الإسلامي قاد الغنوشي صحبة رفيق دربه عبد الفتاح مورو حوارات عقلانية مع أطراف من السلطة بغية تمهيد الأرض لقبول سياسي سلمي في الدولة خاصة مع الوزير الأول محمد مزالي (80-86) لكن شقوقا في دولة بورقيبة رفضت انحناءاته السياسية وأقصته من كل حوار؛ فكانت مذبحة الثمانينيات التي شهدت أولى المواجهات وأقساها حتى ذلك الحين بين الدولة البورقيبية وحركة الغنوشي.

فقد اعتقلت السلطات الآلاف من أبناء الحركة وقتلت بعضهم تحت التعذيب، وسُجن الغنوشي وحُكم عليه في مارس/آذار 1987 بالسجن المؤبد بل كان على أبواب حكم بالإعدام. لكن زين العابدين بن علي أطاح بحكم بورقيبة في نوفمبر/تشرين الثاني من نفس العام، وهو ما رحب به الغنوشي وحركته، فأُطلقوا من السجون.

وقد أعاد الغنوشي الكرّة وطلب الحوار مع نظام بن علي الناشئ بين سنتي 1988 و1990 لكن تبين أن دولة بورقيبة قد تغير مالكوها من الدساترة البورقيبيين إلى التجمعيين اليساريين الأميل إلى الأطروحات الفرانكفونية الاستئصالية؛ فقطعت سبل التواصل وسقطت أطروحة التلاقي بين الإسلاميين والبورقيبيين -وهي أطروحة ستقود تفكير الغنوشي وعمله الحزبي قبل الربيع العربي وبعده- فكانت مجزرة التسعينيات التي راح ضحيتها أكثر من مئة قتيل وثلاثين ألفا بين سجين ومشرد في المنافي.

قامت فكرة المصالحة بين الدولة وبين الحركة الإسلامية متجسدة في حركة النهضة على المبادئ الفلسفية في كتاب الحريات العامة في الإسلام الذي يعتبر الإضافة الفكرية الكبرى لراشد الغنوشي في حقل التفكير الإسلامي.

لم يعد الرجل يفكر في نقض الدولة، بل العيش فيها كمكوّن منها لا كبديل لها. وتعتبر هذه قطيعة عميقة مع فكر وممارسات جماعة الإخوان المسلمين في عدد من الدول التي تعرضت فيها لهذا الاختبار.

فمبدأ الحرية يعني المشاركة دون مغالبة، والحركة الإسلامية بعد أن نشأت ضد الدولة صارت عند الغنوشي جزءا من الدولة، وبالتالي فإن مكانها يتحدد بمشاركتها لا بنقض الموجود والحلول محله.

وبقراءة بدت لكثيرين علاقة غير صدامية ظهر في حديث الغنوشي ما يؤشر إلى رغبته في العمل المشترك مع من يعتبرهم ورثاء حركة الإصلاح الوطني في حزب بورقيبة أو الشق الإصلاحي المحافظ. وفي الحزب شقان مختلفان توهم الغنوشي وجودهما فحاول التسلل بينهما لإيجاد مكان لجماعته والتعريف بأطروحاته في التوافق والتدافع.

ظن الغنوشي ولم يكن مخطئا تماما أن بحزب الدستور البورقيبي شقين مختلفين يتعايشان داخل نفس الحزب هما الشق المحافظ المتدين الذي لا يعادي هوية البلد ويحاول احتواء الغنوشي وحركته ضمن الدولة التونسية بعيدا عن الشرق العربي وأهوائه وأطروحاته القومية الناصرية والبعثية، والشق العلماني التغريبي الفرانكفوني الذي يبجل نموذج الدولة الفرنسية الوضعية المعادية لكل أشكال التدين ولكل دور للدين في الدولة والمجتمع ويرى الحركات الإسلامية والغنوشي منها تيارا رجعيا غير وطني، وقد تسلل إلى هذا الشق فصيل كبير من اليسار الفرانكفوني وشكلوا في التسعينيات دولة بن علي بعد وصوله إلى السلطة وطاردوا الغنوشي وجماعته في مذبحة التسعينيات، وقد أُقصى التيار المحافظ من دولة بن علي وفقد مكانته وانكمش حتى فني مع بورقيبة.

وقد نظَّر الغنوشي بناء على هذه القراءة لأن اللقاء بينه وبين محافظي حزب الدستور يبني الديمقراطية ضمن التعددية ويضمن الحريات ويدعم التعددية. لكن كلما اقتربت هذا الفكرة من التجسد على الأرض نشأت أو اخْتُلِقت صدامات انتهت دوما بإقصاء الغنوشي وجماعته وآخرها انتهت بالغنوشي التسعيني الآن في السجن.

كانت فكرة العمل ضمن الدولة لا ضدها الأصل المؤسس للعمل السياسي الجديد كما بلورته تجربة المعارضة في الثمانينيات، وبها فتح الغنوشي باب الحوار مع السلطة في محاولات متكررة لقطع الطريق على الإقصاء المسلط على حزبه وعلى المغالبة التي يريدها الكثير من أنصاره الذين لم يقبلوا منه كل هذه “المهادنة”.

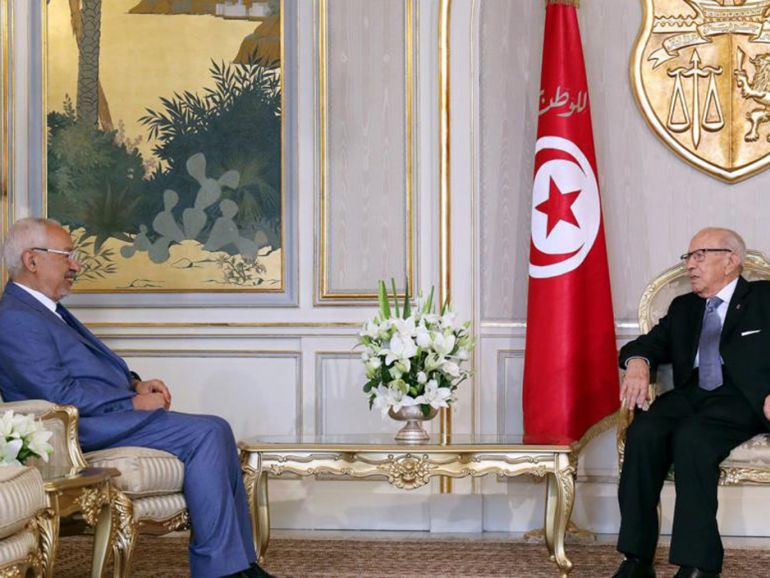

وهذه الفكرة ذاتها هي التي أسس عليها الغنوشي حكومة مع حزبين علمانيين بعد الثورة، ثم بنى عليها التحالف مع حزب النداء ورئيسه الباجي قائد السبسي بعد انتخابات 2014 وهو محسوب على الشق الديمقراطي ضمن الطيف البورقيبي الباقي بعد نظام بن علي وحزب التجمع.

لقد سمى الغنوشي مناورته الجديدة بالتوافق ونظّر لها بوصفها خطة أصيلة وتوجهًا إستراتيجيًّا لا مناورة انتخابية عابرة، ولكن لم يُقبل منه ذلك. وأدى الرفض إلى انهيار العملية الديمقراطية في تونس.

إن فكرة التدافع -وهذا المفهوم صار الآن أداة تحليل عند طيف إسلامي واسع شرقا وغربا- حلّت محل فكرة التناقض، كما حلّت فكرة التوافق محل المغالبة. وطالما نظَّر الغنوشي لذلك محاولا نزع فتيل أزمات كثير منها مصطنع بينه وبين الدولة بفعل شق يساري تسلل إلى مؤسسات الدولة فصار عقلها الذي يفكر لها ولسانها الذي تنطق به فعمل دوما على إغلاق منافذها أمام الإسلاميين وشيخهم.

لقد حقق راشد الغنوشي بالتوافق واجتناب المغالبة مكاسب مؤقتة لحزبه ولكن سعي غيره للمغالبة لا يزال مستمرًّا، لذلك لم يستطع حفظ مكانته في السلطة أو في جوارها في مرحلة اتسمت بالخروج عن كل إجماع سياسي وعن كل توافقات ممكنة. إن مشاهد العبث بكرامته في برلمان 2019 من قبل الفريق التجمعي الفاشي تجسد تلخيصا بالغ الدلالة على موقف الدولة منه حيث لم تُجدِ سعة صدره في رد العدوان. لقد سلطت عليه منظومة بورقيبة أشرس حراسها.

الغنوشي قائد في الربيع العربي

مكّن الربيع العربي الغنوشي من عودة مظفرة قاربها أنصاره مع عودة بورقيبة من منفاه الفرنسي حاملا وثيقة استقلال سنة 1955. وزاد أنصار الغنوشي على المشهد أهازيج دينية تحمل روح “طلع البدر علينا”.

فكان مشهد عودته انتصارا نفسيا عظيما أعاد به وفي وقت قياسي تأليف الحزب المشتت بعد ربع قرن من العذابات، فبعد ستة أشهر من الثورة كان حزب النهضة قد فتح مقراته وبنى جديدا منها في كل مدينة وقرية.

ودخل حزب النهضة الذي حصل أخيرا وبوهج الثورة على الترخيص القانوني الانتخابات الأولى سنة 2011 وفاز بأغلبية المجلس التأسيسي وفرض نفسه ليكون أول حزب يقود حكومة منتخبة تعيد كتابة دستور بعد دساتير بورقيبة وبن علي بما سمح بالحديث عن جمهورية ثانية أسسها الغنوشي، وإن لم يبلغ به الصلف أن ادعى ذلك في خطاب أو ممارسة.

فقد جنح الشيخ الزعيم السياسي الأثقل وزنا على الساحة المضطربة إلى توسيع حكومته وتقسيم الأدوار مع شركاء مجتنبا الحكم بمفرده مما زاد من صعوبة إقصائه وسمح له ببناء صورة زعيم ديمقراطي سوقت بالخارج المراقب وقبل الرجل وحزبه كشركاء معقولين في بلدان غربية لم تكن معنية بالإقصاء الأيديولوجي مثل ألمانيا وإيطاليا وبعض البلدان الإسكندنافية.

وباستثناء فرنسا التي عملت على التقليل من أهمية انتصاره وحقّرت مكانته عامدة في صور مشهورة، فإن الغرب في المجمل لم ير في الرجل صورة الإسلامي المتطرف الذي دمغه بها بن علي وجهازه الأيديولوجي اليساري.

وفي ردهات كثيرة، وخاصة بعد الإعلان عن تأسيس ما سمي “الدولة الإسلامية في العراق والشام” أمكن للغنوشي تسويق نفسه سفيرًا للعمل الإسلامي الديمقراطي القابل بالحوار والمشاركة في بلده وفي الخارج. وقد صنفت حكومته فرع القاعدة بالمغرب الإسلامي حركة إرهابية ومنعت تلك الجماعة من المشاركة.

وفي هذه الفترة تلقى الرجل أعلى التكريمات السياسية من الغرب ومن الشرق، إلى حد أن جاءته جائزة غاندي للسلام في بيته. في ذات الوقت كان أعداؤه في الداخل يلصقون به تهمة التشجيع على السفر إلى بؤر الإرهاب في الشرق لينزعوا عنه الصورة المقبولة عالميا.

هنا لعبت أطروحة التوافق دورا مركزيا في ترسيخ مكانة الرجل وحزبه رغم أنها لم تكن مقبولة من قواعد الحزب التي كانت تنحني لإرادة القيادة على مضض.

لقد صار بيت الرجل ومكتبه بمقر الحزب مزارا سياسيا فيهما تعقد تحالفات وتوضع خطط حكم بل توافد إليه السفراء ينظرون بعينه ويعدلون على قوله مواقف دولهم في الظاهر على الأقل ولكن كثيرا من هذا المجد لم يكن صادقا ليبقى ويبنى عليه.

لقد انكشف بالتوازي مع انتشار حزب الغنوشي أن بقية الطيف السياسي التونسي مجرد زعامات بلا جمهور ولا أطروحات يمكن التوافق معها وإنما يمكن ترضية قادتها على حساب الحزب وكوادره التي وجدت نفسها تفوز بالصندوق وتُقصى من الحكومات باسم التوافق. لقد تعرض الحزب وشيخه إلى أكبر عملية ابتزاز سياسي في تاريخ تونس الحديث.

وكانت نتيجتها أن الحزب فقد جزءا كبيرا من جمهوره ومن المؤلفة قلوبهم حوله. لقد وجد الغنوشي نفسه في ردهات كثيرة في وضع سريالي فقلص نفوذ حزبه وأقصى كوادره ليحافظ على وجوده السياسي ضمن مشهد ينافقه بلا حياء. وقد صلى خلفه علمانيون بلا وضوء لينالوا وزارات في حكومات يشكلها.

لقد غيّر الربيع العربي ومساره الكثير من تفكير الغنوشي وكشف إمكانيته في المناورة السياسية وبناء التحالفات، وكان لانهيار حزب نداء تونس (وريث حزب بن علي وبه كثير من اليسار الاستئصالي) قد فتح له مكانة الحزب الأول بلا منافس، لكن هنا وفي نفس اللحظة التي فقد فيها شريكا قويا مثل الباجي قائد السبسي خطا الغنوشي خطوة في غير موضعها بالتقدم لرئاسة البرلمان في انتخابات 2019.

حينها لم يستطع الغنوشي بناء تحالف متين مع أحزاب بلا تاريخ وبلا شخصيات قائدة ذات مشروع، فوقع في التلفيق مع حزب فاسد (حزب قلب تونس) فانتهى تحالفه معه بنقض سلطته وموقعه وتاريخه وشتت حزبه وضيّع مكتسباته.

كان الغنوشي قد خسر قبل ذلك، ومن أجل وضع توافقه موضع التنفيذ حليفا مثل الدكتور المنصف المرزوقي، الذي ظهر زعيمًا غير استئصالي صاحب أفكار مؤسسة ولكن بلا حزب وازن في الساحة فلم يسعَ الغنوشي وراءه طويلا.

وعندما وصل الغنوشي إلى اقتناع بأنه كان يؤلف حكومته في 2019 مع أطفال مغرورين نعتوا أنفسهم بالأحزاب الثورية، وما هم إلا أطفال الجامعة التونسية المغرمين بالجدل الأيديولوجي، كان الوقت قد تأخر على الانسحاب من مشهد بلا أحزاب ولا أفكار مؤسسة. لم يفطن الغنوشي الزعيم السياسي والمناور الفاقد لكل شراكة جادة لكون التوافق يحمل حزبه إلى انهيار حقيقي.

ولا نظن الشيخ الغنوشي جهل وضع الساحة السياسية التونسية التي لم تبن أحزابا وسطية قادرة وراغبة في العمل السياسي بالمشاركة لا بالابتزاز.

أما الكتلة الدستورية وريثة الشق الإصلاحي في حزب بورقيبة فقد انكشفت عن كذبة كبيرة صدقها الغنوشي وحده. لقد وجد نفسه بلا شريك فاضطر إلى اللعب مع الأطفال، ولعب الكبار مع الأطفال في الثقافة التونسية “يطيح القدر” أي يحط من القيمة والاعتبار.

في لحظة مهمة من تاريخ تونس كانت تقتضي مراجعات سريعة وحاسمة، رفض الغنوشي مراجعة فكرة التوافق، فظل يبحث عن التحالفات باسم الحفاظ على الدولة كأنها صارت له فعلا فخسر الكثير بما في ذلك سمعته السياسية. لقد كانت الدولة تستدرجه بالهروب أمامه وغاب حذره تحت شعوره بالمسؤولية الأخلاقية. لقد ظن نفسه “أم الولد” وتصرف على ذلك الأساس الأخلاقي. ونظنه لا يزال مرابطا على نفس الفكرة وقد سقطت أسبابها.

فشل التوافقات ولو في حدودها الدنيا أودى بالعمل السياسي في تونس. لقد انكسر المشهد السياسي الديمقراطي في تونس انكسارا تاما وتبين رغم ذلك أن أقل الخاسرين فيه هو الغنوشي. لقد اندثرت كل الأحزاب التي مارست الابتزاز السياسي باسم مقاومة تفرد الحزب الواحد بالسلطة وباسم الحداثة وكل لغو اليسار الفرانكفوني. ما زال لدى الغنوشي بقية باقية من أنصاره ومريديه.

الغنوشي كشف الساحة السياسة

أقام خصوم الغنوشي أطروحاتهم في معارضة وجوده وفي مشاركته على أنهم ممثلون حصريون للتقدمية والحداثة وأنه تجسيد حي للرجعية الفكرية وللإرهاب الذي ينافق الديمقراطية حتى يتمكن.

وقد سارت هذه السيرة كل الشخصيات الفكرية اليسارية والليبرالية منذ ظهور الغنوشي واتخذت من هذا الموقف سلاحا ضده حتى وهي تنافقه من أجل مناصب يمنحها إياها لكونه زعيما لحزب أغلبية ذي قاعدة شعبية.

لقد كشفت تجربة الديمقراطية القصيرة أن هذه المواقف كانت ذرائع استئصالية تستبق المنافسة على مغانم الدولة المتاحة، فالغنوشي مثَّل بجمهوره الواسع تهديدا حقيقيا لما كسبوه في زمن كان فيه الرجل وأنصاره مشتتين بين المنافي والسجون.

لقد كان اليسار الاستئصالي يتملك مفاصل الدولة تحت عين بن علي وبموافقته وفي غياب كل منافسة فيديرون دولته فيتفرغ للنهب، فلما حدثت الثورة تبين أنهم الدولة العميقة التي تريد لها موقعا ومغنما.

لقد عاد الغنوشي إلى تونس على متن الحرية التي جاءت بها الثورة، فحافظ على الحريات وهو في السلطة وتكبد أثمانا باهظة في ذلك وكشف أنه ليس عدوا للديمقراطية يتربص حتى يستقوي فينقلب. بل أثبت لخصومه الأيديولوجيين العكس فأظهرهم على حقيقتهم كأعداء فعليين للتعدد السياسي وللحريات.

لقد ثبت الشيخ -أستاذ الفلسفة- أخلاقيا وسياسيا وسقط أعداؤه في امتحان الحريات. لقد مارس التدافع ومارس خصومه الإقصاء فلم يجنح إلى العنف رغم ذلك. ولكن هذه المكاسب الأخلاقية لم تعد تجديه نفعا، أو لعل هذا ما يعتقده الكثيرون.

لقد كانت خطة إقصاء الغنوشي وحركته بعد الربيع تتقدم ببطء لم يتبينه. وربما تبينه لما رأى ما جرى لإخوانه في مصر، لكنه لم يجد منه حيلة نجاة.

فمنظومة الإقصاء كما أسسها بورقيبة وورثها ودعمها بن علي الرافضة للديمقراطية لم تكن مستعدة لقبول حزب معارض إسلامي أو غيره، غير أنها في لحظة الثورة فقدت قدرتها على القمع المباشر كما حدث في عام 1990، فناورت بصبر حتى فتت قدرة الغنوشي وذوبت مشروعه واقتدرت عليه أخيرا فسجنته بلا رحمة.

كان أمام الغنوشي درس متاح لقدرة هذه المنظومة على التذويب الهادئ لمعارضيها من خلال استيعابها لليسار السبعيني، إذ فتحت له أبواب الإدارة وتركته يتسلل داخلها بعلمها، ثم وظفته توظيفا ذكيا في إدارة الصراع مع الغنوشي، فمنعته من تكوين نخبة جامعية وثقافية ومنعته من الولوج إلى الإدارة العميقة.

لكن حجم حزبه وحجمه الشخصي وطموحاته للزعامة لم يكن قابلا للاستيعاب، فوجد نفسه يملك الشارع بجمهور فقير وبلا نخب فلم يحكم وصار أقصى طموحه أن ترضى عنه النخب الوظيفية تحت عنوان التوافق. ولكن المنظومة كانت تراقب بصبر حتى فتت الحزب ومشروعه وبقي الآن حنين يعذب أنصاره وهم يدعون له بالخلاص.

ضعف النهضة وما كشفه الغنوشي

في ظرف حساس من تاريخ الحزب وخاصة بعد تراجع الحزب في انتخابات 2014 وبقائه في المركز الثاني بالبرلمان دون أي موقع في الرئاسات الثلاث (الجمهورية والبرلمان والحكومة) كانت النداءات تتوالى من داخل الحزب للدخول في عملية انتقال قيادي سلسلة ضمن مؤسسات الحزب وأن يسلم الغنوشي القيادة لمن يليه.

لكن الرجل -بمساندة بعض المخلصين له- تمسك بتأجيل المؤتمر الضروري، وتقدم للانتخابات في 2019 فزادت خساراته. بل قام بما سماه خصومه في الداخل بانقلاب على نتائج ترشيحات داخلية للمجلس النيابي ففرض أنصاره في القوائم واستبعد “غير المنضبطين”، فكانت ضربة قاصمة لتماسك الحزب، وسُمعت أصوات التململ في وسائل الإعلام، ولم يعد الغنوشي محل إجماع في حزبه. لقد انقلبت عليه قيادات وازنة.

وسمع من داخل الحزب اتهامات بالنهم إلى السلطة. أما خصومه من خارج حزبه فقد عادوا يقدمون له الدروس في الديمقراطية وأغلب هؤلاء لم يفلح في بناء حزب يخرج من العاصمة لعقد جلسة سياسية.

ومباشرة بعد قرار قيس سعيد إغلاق البرلمان بدبابة، وبداية انكسار العملية الديمقراطية في تونس قفز مئة من الكوادر الوسطى من الحزب تاركين الغنوشي أعزل إلا من الأوفياء من الطبقة الشعبية وأغلبهم رفقاء سجن أو منتمون عقائديون يقدمون الطاعة على النقد.

وكانت تلك ضربة موجعة للحزب وقائده المؤسس، فغاب الحزب على إثرها من الشارع ولم يظهر حتى اللحظة أنه قادر على العودة إلى صدارة الفعل السياسي المعارض للانقلاب على الديمقراطية.

لم يتبين أن المنسحبين من الحزب على قدر من الكفاءة السياسية أو أن لهم أنصارًا من خارجه فقد تلاشوا تقريبا في شارع فقد الحماس لكل فكر ولكل نشاط.

لقد أضعفوا الحزب ولم يستقووا فأصابهم أكثر مما أصاب الحزب والباقين الأوفياء لخط الغنوشي. تأخُّر الغنوشي في إدارة عملية الانتقال القيادي بسلاسة أضعف مقادير الثقة بين الرجل وأنصاره من الصف الأول بالخصوص حتى سَمِع الجملة القاتلة بأن الغنوشي يفترس أولاده.

كيف كان يمكن للغنوشي أن يدرج عملية الانتقال القيادي المطلوبة دون أن يخسر نفسه وأنصاره أو جنرالاته؟ هذه نقطة مهمة في فهم عقل الرجل وتكتيكاته لم يتسن حتى اللحظة فهمها إلا ضمن الاستقتال على المنصب والتحكم في أنفاس الأنصار لتنفيذ أجندة فرد واحد ظن بنفسه الكمال. لقد قارنه كثيرون بياسر عرفات في حركة فتح، وسيطرته على موقع القيادة حتى النهاية، لكن قطع المسار السياسي أجّل ظهور بديل للغنوشي من داخل النهضة.

وقد قام الانقلاب بعلم أو بدونه بإعادة الغنوشي إلى موقع القائد المظلوم في أعين أنصاره الذين ينتظرون خروجه منتصرا من سجن جديد. إن فرادته لا تعفيه من نقل سلطته بل إن نقلها كان سيشكل نقطة أخرى في زعامته وكان الناس من حوله سيميزونه عن بورقيبة وهو يرفض الانسحاب ويخسر مجده. الآن يقول الكثيرون إنه نسخة أخرى من بورقيبة.

كان إخفاق عملية الانتقال القيادي فشلا كبيرا لقائد مؤسس لم يلتقط لحظة الخروج الكبير من المكان الأول. ويمكن القول إن هناك فشلًا سابقًا أدى إلى هذا، وهو أن الغنوشي رغم كثرة حوارييه لم يربّ بديلا يحل محله وهيمن بفكره وبشخصيته على المخلصين فظلوا “أيدي عاملة” في الحزب لا يتجاوزون شيخهم/ أستاذهم بنظرية في الحكم أو ببناء تكتيكات سياسية أذكى مما يبتدع هو.

وقد تعرض هؤلاء الجنرالات لاختبار كبير يوم تولوا الوزارات فلم يبدعوا إبداعا يجعلهم بدائل محتملة لزعيمهم في الحزب أو خارجه.

لقد تبين بعد تجربة طويلة أن قيادات الصفوف الأولى متواكلة على ما يقول الغنوشي وتنتظر التوجيهات. فذات لحظة فارقة ألقى الغنوشي في “الأغورا” السياسية فكرة الإسلام الديمقراطي وكان ينتظر من شباب الحزب أن يملأ الصندوق بالأفكار الجديدة وبالخطط التنفيذية لكن الصندوق ظل فارغا.

لقد تبين أنه المفكر الوحيد في حزبه، وأن رجال الحزب مجرد أيد عاملة مخلصة وبعض قيادات الحزب لم يكن يرى إلا منصب الغنوشي في القيادة فنافسه عليه دون برنامج بديل. فلما فشل في زحزحة الزعيم ضرب تماسك الحزب ونال من الشيخ في وسائل الإعلام المعادية بقليل من الشرف الأخلاقي لرفاق معركة واحدة جمعتهم السجون وفرقتهم السياسة في زمن السلم.

الحديث عن الغنوشي يجر الحديث عن الأحزاب الإسلامية

كانت جماعة الإخوان المسلمين في مصر والأردن تفلح دوما في تغيير مرشدها العام أو الشخصية الأولى فيها بسلاسة، لكن ذلك كان يحجب عن المتابع ضعف هذه الجماعة في صناعة القيادات المبدعة في الاقتصاد وفي الاجتماع والسياسة.

وكانت حجة المطاردة الدائمة في كل العهود ذريعة جيدة للتغافل عن هذا السؤال المعضلة، فلما أتيح للجماعة أن تشارك في السلطة كشفت ضعفا كبيرا في تصنيع القيادات القادرة على الإمساك بدواليب الدولة، وخاصة في مراحل انتقالية حساسة أو عالية الخطورة.

ظهرت هذه الآفة في حزب النهضة بعد الربيع العربي فانكشف الحزب عن فقر قيادي، ولم يفلح الغنوشي في تعويض النقص في وقت وجيز. كما لم يفلح الشيخ في تحويل أفكاره المؤسسة إلى برامج عدالة فعلية فساير ولم يغير بما قلل من قدرته على التغيير. لقد كانت فترة حكمه تسييرا للموجود بالمتاح، لا إبداعا سياسيا واقتصاديا مخالفا لمألوف أو جالبا لأنصار من خارج حزبه طموحين إلى العدالة والتنمية.

لقد انكشف الفيلسوف السياسي صاحب فكرة الحريات والتدافع الاجتماعي وبقي في مستوى التنظير السياسي الذي لم يصنع الكفاءات التنفيذية. الفيلسوف السياسي والمفاوض القدير لم يبن تكنوقراطيي الدولة في حزبه.

صرف هذا الفقر عن الحزب أنصارا محتملين من غير الطيف الاستئصالي فوجد الشيخ نفسه يوظف المقربين منه في الدولة فركبه نعت الاستيلاء على الدولة وعدم القسمة مع آخرين ولم تشفع له قسمة السلطة مع حزبين بين 2012-2014 ولا قبوله بالمشاركة من موقع ثانوي في حكومات 2014-2019.

لقد كانت تهمة الأخونة جاهزة إذ لم يتقرب منه إلا كل انتهازي وصاحب مطمع كما في محاولته ترشيح مستقلين على قوائم الحزب في الانتخابات البلدية لكنها كانت ضربة طائشة.

لم تثبت على الغنوشي تهم العنف والإرهاب فلم يحاكم بأية تهمة من ذلك، لكنه لم يستفد من سمعته التفاوضية لأن خصومه وخاصة من اليسار الاستئصالي -سلاح المنظومة الوظيفي النشط والذكي- ظلوا يرفضون قبوله ضمن الطيف السياسي الوطني، وظلوا يرفعون ضده شعار: “الغنوشي السفاح قاتل الأرواح”.

لقد توفرت للجهات الأمنية والقضائية كل الحجج والبراهين على براءته وحزبه من جرائم الاغتيال السياسي التي أسقطت حكومته سنة 2013 لكن خصومه يحاكمونه حتى الآن خارج كل محكمة ولا يقبلون براءته ولا تبدو لنا في الأفق أيّ احتمالات لقبوله حيا أو ميتا ضمن طيف سياسي ديمقراطي يشارك طبقا لقوانين صندوق انتخابي شفاف.

مستقبل الغنوشي السياسي

إذا كانت فترة الستينيات وبداية السبعينيات قد أنتجت الداعية الغنوشي فإن العقد التالي كان فترة خروج الزعيم السياسي من جبة الداعية وتبلور شخصية المفكر السياسي والقائد الحزبي في ذات الوقت.

أما الربيع العربي فقد أخرج السياسي من الداعية من المشهد، وحاول المفكر وضع أفكاره قيد التطبيق إلا أنه كشف قصورا قياديا كما أن الدولة لم ترحب به. بل لم تر فيه إلا عدوا يجب محقه وهي لا تزال تفعل ذلك بحماس.

لا يمكن التقليل من قيمة صمود الغنوشي وأفكاره في نصف قرن قضاه وجماعته بين السجون والمنافي. لقد شهدنا في الواقع منافسة أو صراعا بين رجلين أو توجهين، بورقيبة الشخص والفكرة ضد الغنوشي الشخص والفكرة. فعندما كان بورقيبة يطمس سؤال “من نحن؟” ويقول إن باريس أقرب إليه من مكة قال الغنوشي نحن لسنا الغرب ولا جزءا منه ثم قال نحن مسلمون فتوقف كثير عن الخجل من دينهم ولغتهم. والتونسيون الآن أو قطاع واسع منهم ليسوا ملحقا للثقافة الفرنسية. وهذه أهم مكاسب للغنوشي.

وعندما قال بورقيبة الزعيم إن الشعب يُحكم بالعصا الغليظة، قال الغنوشي بل يُحكم بالحرية فكشف بطش الدولة بلحمه ولحم إخوانه فانتصرت الحرية أو تكاد. كانت معركة ثقافة وهوية ومعركة حريات. هنا اندحرت البورقيبية وانتصر الغنوشي الفكرة لا الشخص.

لكن التنسيب في هذا الموضع ضروري، إن ترسخ فكرة الحرية والتميز الهووي لا يعني أن مشروع بورقيبة قد سقط برمته. فقد ترسخت على الأرض دولة لها مؤسسات بقطع النظر عن مدى كفاءاتها لكنها واقع قائم، والغنوشي عائد إليه وملتزم به. والتزامه من جنس التزام بقية الجماعات الإسلامية في بقية الدول العربية.

فقد اقتنع الجميع بأن هذه الدول جاءت لتبقى، وأنها لم تعد خطوة في طريق خلافة متوهمة. رغم ذلك فإن قبول الغنوشي بالدولة لم يمنحه الوسيلة لنيل المكانة التي يريد فيها لشخصه ولحزبه.

يمر مشروع الغنوشي الآن بمرحلة مفصلية تحتاج إلى انبعاث جديد على قاعدة مكتسبات الحرية. كيف سيعيد الغنوشي بعث جماعته من رمادها؟ هذا سؤال عسير، فشروط الانبعاث الجديد تبدو قاسية في هذه اللحظة من تاريخ الرجل وحزبه. وتحتاج مناورة تنظيمية مشابهة لمناورة الزعيم التركي رجب طيب أردوغان وهو يخرج من جبة أستاذه نجم الدين أربكان.

مناورة إعادة تأسيس بأسلوب مختلف وبفكر مختلف من أجل أهداف مختلفة ليس منها نقض الدولة والحلول محلها بل تثمين مكتسباتها والبناء عليها بعيدا عن إعادة اختراع الإسلام. وربما عليه البدء من سؤال قاس لماذا اختلف مع بورقيبة منذ البداية؟ ثم يعيد صعود الربوة من جديد.

ما زالت الدولة تملك منشارها اليساري القاطع. واليسار ليس بطل الحكاية هنا، لكنه الأداة الأيديولوجية الفعالة التي فتت لصالح منظومة المنافع مشروع الغنوشي فهو الآن فلول من بقايا حزب بلا خطة، وزعيمه سجين بلا زعامة إلا رمزا باقيا عند أنصاره الذي يذوبهم الحنين.

كيف كان يمكن للغنوشي مداورة اليسار الاستئصالي عصا الدولة ومنشارها القاطع الذي يقصيه وحزبه منذ ظهورهم في المشهد السياسي التونسي في آخر السبعينيات؟

الإجابة عن هذا السؤال المعضلة مؤجلة إلى زمن لا يمكن تحديده. فاليسار على قلة عدده يملك بموافقة الدولة/ النظام نفسه مفاصل الأجهزة الفاعلة ويمسك بالإعلام، وقد عجز الغنوشي وحزبه عن خوض معركة إعلامية مضادة معه بل رهبه وهادنه فسقطت فلسفة التوافق والتدافع السلمي.

لعل الغنوشي يعيد حساباته الآن من محبسه فيجد أنه لم يكن له شريك قوي يعيد معه بناء السياسة قبل الانقلاب وبعده أيضا ونرجح أنه يرى الربوة من جديد دون شريك ويشقى في صعودها. وإذا كانت السياسة تبنى بالشراكة ليكون تدافع وتوافق فعلي فإنه يسجل للغنوشي بحثه الدؤوب عن هذا الشريك وقد بذل الكثير على هذه الطريق. لكن سعيه اصطدم بأن الدولة ترى كل معارضة جريمة ولو أعلنت السلمية وعملت بها.

لكن يسجل التاريخ للغنوشي أنه دافع بشراسة عن الحريات واحترمها لما حاز جزءا من السلطة. وأسقط من ذهن كل ذي فكر موضوعي وإلى الأبد فكرة طالما حورب بها وهي أنه ينافق الديمقراطية حتى يتمكن بها من الاستيلاء. لقد أثبت أنه الديمقراطي الوحيد في بلد كان على أبواب الديمقراطية قبل أن يرتد عنها.

إن فكرة الحرية ستظل حية بعده وفكرة التدافع السلمي ستنتصر ولو بعد حين. لقد أسس الشيخ الفيلسوف رغم الكبوات لفكر سياسي إسلامي يسقط البندقية ويقدم التفاوض على الطريق الطويلة للبقاء.

أما أسئلة الاستئناف فمضنية فعلا، فمن أين يمكن للغنوشي الاستئناف وقد سقطت المرحلة؟ هذا سؤال مفيد للتأملات السجنية ونعتقد أن هذا التأملات تحتاج إلى أن تعود بشجاعة إلى الأسئلة المؤسسة للمشروع الإسلامي برمته في تونس وخارجها. فأبعد من حالة الغنوشي ومصير مشروعه في تونس.

فرض فشل الإسلاميين في الربيع العربي سؤالا في التاريخ. هل كانت الدول العربية الناشئة محتاجة إلى مشروع سياسي إسلامي بالصيغة التي فكر بها الإخوان المسلمون وتفشت بين بقية الحركات الإسلامية؟

لقد شكّل الإسلام الشعبي قوة روحية لحرب التحرير من الاستعمار المباشر وما كان لعامة الجمهور المسلم أن يقوم إلى حريته دون صرخات التكبير، لكن تلك الروح لم تملك خطط بناء الدول الجديدة التي لم تجد مناصا من تقليد نموذج الدولة الغربية التي احتلت أرضها فنسجت من قوانينها دولا واصطنعت إدارتها ومؤسساتها.

لقد تبين أن مؤسسات الدولة الغربية المستوردة وأنظمتها القانونية ليست شرا كلها بل فيها خير كثير. ولا وجاهة لمعارضتها باسم إسلام نظيف وبلا خيال مؤسساتي خاص به. إذا كان الفرد الإسلامي المؤمن بالديمقراطية يقبل أن يحكمه فرد ملحد طبقا لقواعد الصندوق الانتخابي فلماذا يصر هذا الإسلامي على البحث عن لبوس ديني لهذا الحاكم؟ ألا يكفي أن يكون صالحا وملتزما بقوانين الدولة الوضعية ليكون مقبولا ويكون حكمه حلالا؟

هذا السؤال يوجه إلى كل المشروع الإسلامي منذ العشرينيات. إذا كان الإسلام جزءا من حركة تحرر وطني وقد قام بدوره فإن بناء الدولة الحديثة والتعايش معها اقتضى مراجعات عن جدوى الأسلمة وهي مراجعات تأخرت حتى لم تعد لها جدوى.

لقد كان أمام الغنوشي والزعامات الإسلامية شرقا وغربا درس تاريخي واضح وبسيط من دولة الإسلام الأولى التي خرجت من دولة المدينة بلا صورة عن الدولة بما اقتضى تعريب الديوان الفارسي واستعمال السكة الرومانية بعقل براغماتي.

الدولة العربية الحديثة ليست باطلا ولا خيانة. لقد جاءت لتبقى. ساهم معارضوها ومنهم الغنوشي في تخفيف غلوائها لكنها تفعل كما فعلت الدولة الغربية بيسارها الراديكالي في أول القرن العشرين فحولته إلى أحزاب سياسية ديمقراطية وقضت على طوبى الدولة الاشتراكية.

والدولة العربية سائرة برغمها على نفس المسار بما يترك لكل معارضة بابا واحدا للخروج من المحق أي تحويل الأحزاب الإسلامية إلى أحزاب ديمقراطية ولا يفيد الديمقراطية في شيء أن تستند الأحزاب على دعوة دينية.

وحتى إذا أصر الإسلامي على رفض الاقتداء بالغرب والتأصيل بتاريخه الإسلامي فالأمر سيان، فأمامه الآن أن يعيد قراءة عمل معاوية على دولة الخلافة الراشدة لقد ذوبها بهدوء في دولة وضعية فحول الإسلام إلى إمبراطورية تقبل المختلف وترعاه.

ونحن ندعو للشيخ التسعيني بفرج قريب من محبسه، نرى الربوة العالية التي عليه صعودها من جديد بخطاب الحرية. فالحرية مكسبه النضالي في تونس وهي الضمانة الوحيدة التي ستسمح له ولورثته الفكريين بعودة سياسية لا تستهدف الحكم بالضرورة، بل حماية الحريات، وهي غاية ربانية يمكن تحقيقها بمؤسسات وقوانين وضعية.